【草稿】「自由で機能する社会」を実現するための提言

分断と対立を避けてゆるやかに社会を変えていく方法

赤塚 洋

進化によって得られ、当初は適応的だったヒトの形質が、新しい環境下で誤作動を起こしている。「自由で機能する社会」への第一歩は、この誤作動に気づくことである。

【PDF版】

【テキスト版】 Ver.0.9.26.004

目次

はじめに

今日生まれたばかりの乳児も、20年経たないうちに、自らの考えに基づいて主体的に行動し始める。ヒト(*)とチンパンジーが共通先祖から枝分かれして独自の進化の道を歩み始めてからおよそ700万年、現生人類(ホモ・サピエンス)が出現してからおよそ20万年という長いヒトの進化の歴史からすると、20年はほんの一瞬の出来事である。

そして、そんな遠くない将来に、地面に降り注いだ雨が思わぬ場所から泉となって湧き出すように、ヒトの社会の新しいステージが始まることを夢見ながら、この提言をまとめた。提言の内容は、とても生きにくくなってしまった現代社会をどうすればすべてのヒトが自由に生きられる社会へと変えていけるか、その道筋に関するものである。

提言に先立って、序章では、「なぜヒトは〜?」という問いの形で、ヒトやその社会が抱えている諸問題、言い換えれば「生きにくさ」を列挙している。

第1部では、主に進化心理学の基礎的な知見を基に、それぞれの「なぜヒトは〜?」の本源的な理由を見つけ出している。

第2部では、過去の歴史のなかでヒトの本性や自由がどのように取り扱われてきたかを振り返り、その反省をもとに、どうすればヒトは自由になれるのか、「自由で機能する社会」とはどのようなものかを探っている。

それらを踏まえて第3部において、「進化によって獲得され、当初は適応的だった形質の誤作動」という束縛を振り解いて、「自由で機能する社会」を実現するための提言を行なっている。この提言には、現在社会の枠組みをひっくり返すような考え方も含まれているが、それによって新たな分断や対立が生じないように、個別の対象を批判することは極力避け、その代わりに、気づいてほしいことと、今から新しく始めたいことを提言している。新しい「気づき」や行動が徐々に社会に広まっていけば、やがて思わぬ場所から泉が湧き出すだろう。

なお、すでに進化心理学の基礎的知識をお持ちの方や、早く提言の内容を知りたいという方は、第3部から読んでいただいて構わない。

もう少し時間がある方は、第1部・第2部のなかで以下の章や節が特に重要なので、まずそれを読んでから第3部を読むのもいいだろう。

【第1部・第2部で特に重要な章と節】

- 序章 なぜヒトは?

- 2.1 進化の理論の基礎となる三つの言葉

- 2.9 志向姿勢とメンタライジング能力

- 3.14 言語の発達が遺伝子を経由しない進化を生んだ

- 4.10 進化によって獲得され、当初は適応的だった形質の誤作動

- 5.2 ダニエル・C・デネットによる自由の定義

- 5.4 ジョン・スチュアート・ミルの『自由論』

- 5.5 「自由で機能する社会」とは?

- 第10章 の各節(そのなかでも特に10.10 「自由で機能する社会」の姿とそこに生きるヒトの位置と役割 が重要)

そして、提言に至る論理的な道筋を、その背景も含めてしっかり把握したいという方は、第1部から順に読み進めることをお勧めする。第1部と第2部の最後には、【まとめ】を載せているので、それも参考にしてほしい。

(*)本稿では人類の進化に着目することが多いので、特別な場合を除いて、生物学上の標準和名であり、他の多くの進化心理学の文献において一般的に使われている「ヒト」という表記を使うことにする。

序章 なぜヒトは?

以下に挙げる「なぜヒトは〜?」という問いは、10年くらい前から私の頭をずっと離れなかったものばかりである。これらの問いの対象となっている事象は、古代から現代に至るまで時代に関係なく起きているし、地球上の特定の地域や民族に固有のものでもない。

ということは、これらは、個別の事情によってではなく、ヒトという動物の本質に関わるような奥深い理由によって起きていると考えられる。

なぜヒトは神を信じるのか?

世界中の大多数のヒトはなんらかの宗教を信仰しており、まったく無信仰のヒトは少数派だと言えよう。何を信仰するかはさまざまであるが、そのなかで圧倒的に多数を占めるのは、唯一絶対的な神が存在すると説く一神教である。一神教の代表的存在であるキリスト教、イスラム教、ユダヤ教の信者は、世界の人口の6割近くを占める。

およそ4000年前にメソポタミア地方カルディアのウルに生まれたと伝えられるアブラハムを最初の預言者とする点においてこの3つの宗教の出発点は同じであるが、その後に枝分かれした。宗教の教義のなかには、信者に大きな負担を強いるものが少なからず含まれるが、ヒトは信仰のためにそれを受け入れ守っている。また、排他的な教義は分断と対立を生み出し、戦争の原因となることが多い。どうしてこんなにも多くのヒトが、神を信じているのだろうか?そして、信仰のためなら容赦無く異教徒を迫害したり殺したりできるのだろうか?

なぜヒトは争い続けるのか?

本稿を書いている今この瞬間においても、地球上の多くの場所で紛争や戦争が続いており、「核による脅し」をちらつかせる為政者さえいる。

ヒトがヒトを殺すための兵器が日々大量に製造されており、そのなかには、人類を滅亡させかねない核兵器も含まれている。さらに恐ろしいのは、その最終兵器の発射ボタンがたった一人の為政者の手に委ねられていることである。

ヒトが文字によって歴史を記録するようになった時には、すでに世界中で戦争が繰り広げられていた。もっと前のヒトが農耕や牧畜を始めた頃の遺跡からも、防御のために集落全体を取り囲んだ濠や外壁、明らかに戦死したとみられる人骨などが出土している。

ところが、農耕・牧畜生活より前の、狩猟採集生活の頃の遺跡からは戦争の痕跡とみられるものはほとんど出土しない。したがって、ヒトはある時期を境に、急に争い始めたと考えられる。それでは、なぜヒトは争い始めたのか?そして、なぜヒトは今も争い続けているのか?

なぜヒトは「いじめ」をするのか?

学校や職場などの閉じた集団においては、「いじめ」が多発する傾向がある。特に日本の小学校や中学校において、「いじめ」を苦にした自殺が多発して社会問題となっている。

また、最近ではインターネット、特にSNSにおいて誹謗中傷が多発し、こちらも大きな社会問題となっている。これをSNSの問題だと言う論者も多いが、それは問題の本質を見誤っている。SNSはコミュニケーション手段として非常に有効であるがゆえに人が持っている本質的な問題が表に出やすいというのが正解だろう。

「いじめ」が起きる原因は、人間の本性に根差したもっと深いところにあると考えられる。それならば、その原因は何か?なぜ人は「いじめ」をするのか?

なぜヒトは為政者に従順なのか?

王が統治する「国」が歴史として最初に記録されたのは、紀元前4000年頃だと言われている。それ以降、南極大陸などの人が住めない場所を除いて、地球上のすべての場所において王が君臨するようになった。多くの場合、王権は世襲されてきたが、一族のなかで誰に王位が引き継がれるべきかをめぐって頻繁に対立が起きたし、別の一族の者が策略を巡らせて王権を奪い取る政変劇も、数えきれないほど起こり、その度に血が流されている。

17世紀から18世紀に起きた市民革命によって、一部の国では王権が倒されたが、その代わりに選挙で選ばれた大統領や首相が権力を握るようになった。ところが、一見すると民主的にみえる選挙によって選ばれてはいても、大統領や首相の権力は、王権のそれと本質的にあまり変わらない。彼らはとても巧みな方法で私腹を肥やしている。いまだかつてヒトは、本当の意味の民主主義を経験したことがない。それでは、なぜヒトはこんなにも為政者に従順なのだろうか?

なぜヒトは既成概念を墨守しようとするのか?

ヒトは古代から、世の中で起きているさまざまな事象に対して、その原因や背後にある規則性を明確な言葉で言い表そうとしてきた。科学はヒトに多大な恩恵を与えてきたが、その一方で、ひとたび理論が権威づけされてしまうと、それが既成概念となって、新しい理論の展開を妨げることもあった。

たとえば、古代ギリシアの哲学者で「万学の祖」と称されるアリストテレスが打ち立てた目的論的な哲学の体系は、中世を通じて絶大な権威を持ち続け、無批判に支持され続けた。ようやくそれらが見直されるのは、17世紀の近代科学の登場を待たなければならなかった。

また近代科学においても、ニュートンが発見した万有引力の法則をはじめとする古典力学は、さまざまな力学現象の統一的な理解に大きく貢献したが、その方程式には過去から未来へ一方向に走る「時間の矢」という概念がなかった。これは、不安定で進化発展する現実の動的世界ではなく、理想化された静的世界を記述しているにすぎなかったのだが、古典力学の影響力があまりに大きかったので、「時間の矢」の存在は長らく否定され続けてきた。「散逸構造」で有名なイリヤ・プリゴジンは、「今日の多くの物理学者にとって、自然を記述する際の基礎的レベルに関する限り『時間の矢』が存在しないということは信念となっている」と嘆いている(Prigogine, 1997,p.1)。

ある理論が一度権威づけされてしまうと、それを覆すことは非常に難しい。なぜヒトは既成概念を墨守しようとするのか?

なぜヒトの社会で女性は差別されるのか?

歴史を動かしてきた人物は圧倒的に男性が多く、女性が歴史の表舞台に登場するのは稀である。為政者のような特別な存在ではなく、庶民の生活のレベルにおいても、女性の権利は制限され続けてきた。家族や血縁関係のある一族のなかで、重要な決定をするのも、財産を相続するのも、年長の男性である。このような慣習は、家父長制(または父系制)と呼ばれている。

ごくごく最近になって、ようやく女性の地位の向上が叫ばれるようになり、女性の社会進出が加速してきたが、まだまだ完全な平等には程遠く、国や地域による差も大きい。

なぜヒトの社会で女性は差別されるようになったのか?それはいつ頃からなのか?

なぜヒトは際限なく蓄財や投機に走るのか?

日常的な商品の売買とはまったく別に、債券等の短期的な売買で得られる利鞘を求めて、「投機マネー」と呼ばれるお金が大量に流通している。IT技術の発達により、一秒間に何百回も売り買いを行って利鞘を稼ぐことが可能となり、今、全世界で流通しているマネーの約9割を「投機マネー」が占めると言われている。

投機マネーは、市場に対して影響力のある人物のちょっとした発言や、経済指標や企業の業績発表の数字の良し悪しにも過剰に反応し、相場が激しく乱高下している。そして、このような不安定さが実体経済にも大きな影響を及ぼし、経済の撹乱要因となっている。

なぜヒトはこんなにも際限なく、蓄財や投機に走るようになったのだろうか?これも古い時代のヒトの生活環境と関連しているのだろうか?

それではヒトが暮らしやすいのはどんな社会か?

ヒトの社会に関する「なぜヒトは〜?」を列挙してきたが、たくさんの「なぜヒトは〜?」が同時に顕在化している状況は、ヒトにとって暮らしやすい環境とは言い難い。

ヒトは、ヒトである以前に動物であり、哺乳類であり、類人猿である。ヒトは長い進化の道のりを経て現在の姿になってきたのだから、その時々の環境に適応してきた進化の記憶が遺伝子に残されているはずである。その記憶と現在の環境との乖離が、たくさんの「なぜヒトは〜?」の理由かもしれない。

それでは、ヒトが暮らしやすい社会とはどのような社会なのだろうか?それを突きとめるのが、本稿の第1部と第2部の目的である。

第1部 ヒトの行動の背後に隠された進化の過程

序章で列挙したいたくさんの「なぜヒトは〜?」は、それぞれ濃淡の差はあるものの、ほとんどのヒトが共通に感じていることではないだろうか。どうしてヒトはこのような行動をしてしまうのか?

その問いに答えるのはとても難しいように思われるが、進化という切り口から考えると、明確で納得できる答えを導き出すことができる。第一部では、比較的最近に明らかになった進化心理学の知見を基に、たくさんの「なぜヒトは〜?」の理由を考えていきたいと思う。

第1章 ヒトの本性を知ることは社会科学の出発点

自然科学の一分野である進化心理学の研究成果を社会科学が参考にすることは従来あまりなかったが、ヒトの社会的な活動を研究する以上、ヒトはどのような生物なのか、ヒトの心の働きにはどのような傾向があるのか、つまりヒトの本性を知ることは、重要であるばかりか、必須であると言ってよい。

1.1 進化の話をする前にまず強調しておきたいこと

1859年にチャールズ・ロバート・ダーウィンが発表した『種の起源』の内容はとても簡潔で明快であるが、簡潔であるが故に間違った解釈がされやすく、過去には曲解され、為政者に悪用されたこともあった。

したがって、進化の話をする前に、次の2点だけは強調しておきたいと思う。後で詳しく述べるので、ここでは項目を示すだけにとどめるが、これらの点を見誤ると、これから先の議論が成り立たなくなる。

- ヒトの知能やその他の能力は遺伝的に決まっているという「遺伝決定論」が差別を正当化するために利用されたことがあったが、これは大きな間違いである。たしかにヒトの知能や行動に遺伝的な基盤があることは確かだが、それは、条件しだいで特定の形質が発現する可能性があるという意味で、決定されているわけではない(同じ遺伝子を持った一卵性双生児も、異なった生活環境が長く続くとまったく違う形質を身につけるようになる)。

- 未開社会から人間同士の生存競争によって、最も優れた人間が生き残り、西欧文明が生まれたとする「社会ダーウィニズム」も大きな間違いである。

間違いの理由を『進化と人間行動 第2版』は以下のように説明している(長谷川,長谷川,大槻,2000,p.27)。

- 進化と進歩を単純に同一視していること

- どんな人間活動もすべて進化の対象となると思っていたこと

- 西欧人は未開人よりも生物として優れ、金持ちは貧乏人よりも生物として優れていると思っていたこと

- 進化は社会全体の利益のために起こると思っていたこと

そもそも、進化が起きる基準は、その生物が置かれた環境において「生存と繁殖に有利か」ということのみであり、それ以外の如何なる価値判断も存在しない。環境が変われば、有利か否かの基準も変わってくる。

進化の理論に基づいてヒトの本性を考えていくにあたって、これらの間違った考え方に陥らないように注意しなければならない。

なお、第1章〜第3章の内容の多くは、『進化と人間行動 第2版』に沿ったものである。同書は、進化心理学の教科書として長年使われてきた良書なので、進化心理学についてより詳しく知りたい方は、まず同書を読むことをお勧めしたい。

1.2 進化論 対 創造論

ヒトの知能がどんなに高度に発達していても、ヒトが生物であり、動物であることに変わりない。したがって、今からおよそ38億年前にこの地球上に最初の生物が誕生して以来、ずっと積み重ねられてきた生物の進化の歴史を、当然のことながらヒトも引き継いでいる。

しかし、これと真っ向から対立する、神による「創造論」という考え方もある。「アブラハム」を最初の預言者とする一神教においては、ヒトは、他のすべての動物を治めるために、神が自身の姿に似せて創り出した特別な存在であるとされている。ヒトは長い年月をかけて徐々に進化してきたのではなく、最初から現在とまったく同じ姿形で創り出されたというのである。

実際に、聖書の言葉を重視する福音主義の宗派の信者が多いアメリカでは、公立学校の教育現場で進化論を教えることを禁止する法律が過去に何回も成立している。

信仰の自由は基本的人権のひとつであり、冒頭の「はじめに」において、「個別の対象を批判することは極力避け、…」と述べたが、進化論の立場を取らないと本稿の今後の論理展開が成り立たないので、この件については、創造論は間違いであるという立場を最初に表明しておく。

それでは、一神教を信仰する人々に、本稿の考え方をどう伝えればいいのか?その方策は第3部で述べたいと思う。

1.3 ヒトに関する過去の間違った定義

言語によるコミュニケーションを発明して以来、ヒトはさまざまな事柄の本質的・核心的な性質を簡潔で明解な言葉で言い表そうとするようになった。そのような言葉は「定義」と呼ばれている。特に、科学的な探究の成果が社会に大きな影響力を持つようになってからは、その傾向が強くなった。

ヒトの心の動きや行動の一般的なパターンについても同様である。たとえば、「ヒトはもっぱら経済的合理性のみに基づいて、個人主義的に行動する」とする「経済人(ホモ・エコノミクス)」の人間モデルは近代経済学の理論構築に大きく寄与したが、あくまでも定式化のために採用した一面的な人間像にすぎず、複雑で多面的な人間の全体像を表してはいない。

この「経済人」以外にも、ヒトとは何かを定義している言葉はたくさんあるが、いずれも人間のある一面を切り取っただけで、自由意志を持つ人間の実像を表してはいない。このことは、後の章で詳しく検討する。

1.4 エドワード・O・ウィルソンの『人間の本性について』より

エドワード・O・ウィルソンは、元々は蟻などの社会性昆虫の研究者だったが、研究対象を広げて、ヒトを含むあらゆる動物の社会進化を統一的に考えるようになり、1975年に『社会生物学』という本を発表した。

この『社会生物学』の最終章に動物行動の進化論的な研究を人間社会の分析にも適用すると書いたことに対して、これはヒトの文化や自由意志を無視した「生物学的決定論」ではないかといった批判が殺到し、「社会生物学論争」と呼ばれる大規模で激しい論争が繰り広げられた。たしかに、ウィルソンの主張のなかには現在の知見からすると間違っている部分(特に群淘汰の解釈など)が少なからずあることは事実である。

ただ、彼の主張のなかで以下の点については大いに共感できるので、少し長くなるが、彼が1978年に発表した『人間の本性について』から引用する。

人もまた自然選択(=自然淘汰)の所産なのだという命題は、確かにあまり魅力的なものではないが、この見解を回避する道はなさそうである。そして、人間の置かれた状況を真剣に考察しようとする際に、この命題は、つねにその出発点におかれるべき必須の仮説といえる。この命題を無視する限り、人文・社会科学は、物理学抜きの天文学、化学抜きの生物学、そして代数抜きの数学のようなもので、表面的な現象の単なる部分的な記載の域にとどまってしまうのだ。しかし、この命題を踏まえるならば、人間の本性は、徹底的な経験的研究の対象となりえる。そして同時に、教養教育に生物学を有効に役立てることもできるようになり、さらに我々の自己理解も、飛躍的かつ真正に豊かなものになりうるはずなのである。(Wilson, 1997,p.14)

彼はこんなふうにも言っている。

われわれは、石器時代からの感情と、中世からの社会システムと、神のごときテクノロジーをもつ。(Wilson, 2013,p.2)

本稿の第一部は、まさにウィルソンのこれらの主張に沿って、ヒトの進化の過程から、その本性に近づこうとするものである。なぜなら、この本稿の目的は、ヒトの本性にマッチし、ヒトが生きやすいと感じる社会への道筋を提言することだからである。

第2章 進化心理学の基礎

我々が「進化」という言葉を使うときに、「環境に適応して生物の形質がだんだん変わっていくこと」といったような漠然としたイメージがあるだけで、進化の正確な定義を知っている人はとても少ない。

急がば回れで、まずは、『進化と人間行動 第2版』を参考にして、「進化」という概念の基礎を押さえておきたいと思う。繰り返しになるが、進化の理論の基礎をしっかりと学びたいと考えている方は、この第2章よりも、同書を読むことをお勧めする。

2.1 進化の理論の基礎となる三つの言葉

生物学における進化の定義は、集団中の遺伝子頻度の時間的変化である。抽象的な言葉が並んでいるので、噛み砕いてゆっくり説明したい。遺伝子頻度とは、集団のなかの何割の個体がある特定の遺伝子を持っているかという割合のことである。進化は(個体ではなく)集団を対象とした概念であると認識することが重要である。そこには、善悪や優劣といった価値判断は含まれない。

進化が起きる(すなわち集団中の遺伝子頻度が変化する)ためには、突然変異、自然淘汰(自然選択とも言う)、遺伝の3つの要因が必要である。より詳細には、遺伝的浮動、遺伝子流動、隔離などの要因も進化に関わるが、基本形は突然変異、自然淘汰、遺伝の3要因である。

変異とは、集団中にさまざまな形質を持つ個体が存在することを指し、それは遺伝情報を担っているDNA上の塩基配列が何らかの理由で変わってしまう突然変異によって引き起こされる。何らかの理由の中には、DNAの複製ミスのような内的要因と、放射能や化学物質への曝露といった外的要因がある。

自然淘汰は、変異が個体の生存や繁殖に影響を及ぼすことを指す。すなわち、ある特定の環境において生存や繁殖に有利な形質を持った個体が、結果として高い生存率と高い繁殖率を実現するのである。なお、環境に適合した形質のことを適応的形質もしくは適応と呼ぶ。そして、ある1個体に注目したとき、この個体が一生のうちに残した子のなかで、妊孕性(子を作る能力)を持ち、繁殖に参加できる段階まで生存したものの数を適応度と呼ぶ。

遺伝は、親の形質が子に伝わることを指す。ある形質の発現をコードしている遺伝子が子に受け継がれると、(発現の条件が合えば)子も同じような形質を持つようになる。

突然変異、自然淘汰、遺伝の3条件が揃うと、次世代において生存と繁殖に有利な形質をコードする遺伝子の遺伝子頻度が変化する。すなわち進化が起きるのである。

2.2 遺伝子の実体

進化が起きる仕組みは前節2.1のとおりであるが、それでは遺伝情報を担っている遺伝子の実体は何か。分子生物学者のジェームズ・ワトソン、フランシス・クリックらは、1953年に、遺伝子の実体がDNA(デオキシリボ核酸)の二重らせんであることを発見した。

DNAは、糖・塩基・リン酸の化合物であり、A(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトシン)の4種類の塩基の配列が遺伝情報をコード(指定)している。そして、生物個体のすべての細胞には同一の塩基配列を持つDNAが格納されている。ATGCの塩基のうち、AとTが、GとCが結合する性質を持っており、これによって、DNAの複製が行われる。

DNAの塩基配列は、転写と翻訳という2段階のプロセスによって、目的のタンパク質を作り出す。転写はDNAの情報をmRNA(メッセンジャーリボ核酸)に写し取るプロセスであり、翻訳は核外へ移行したmRNAを基にして細胞内のリボソームという場所で、遺伝子がコードしている目的のタンパク質が作られることである。この2つのプロセスによって遺伝子情報が発現する。

ただし、遺伝子はいつでもどこでも発現してよい訳ではない。多細胞生物にさまざまな器官ができるのは、適切な時期と場所でのみ遺伝子情報を発現させ、組織ごとに固有のタンパク質を作る仕組みが備わっているからである。こういった調整を転写調整と呼ぶが、これはDNA上にある遺伝情報以外の塩基配列(エンハンサーやサイレンサーと呼ばれる)によって制御されている。

2.1で述べた突然変異は、DNAの複製ミスなどの自発的要因、放射線や化学物質への暴露といった外的要因によって、DNA上の塩基配列が変化することによって引き起こされる。

2.3 淘汰圧がかかる単位は個体(もしくは遺伝子)

2.1では、自然淘汰が適応を生み出し、生存や繁殖に有利な形質が集団に広まっていくことを述べたが、ここで注意しなければならない重要な論点がある。

それは、自然淘汰の力がかかる単位は、個体なのか、集団(グループ)なのかという論点である。

(個体ではなく)ある集団を適応的にする性質が自然淘汰によって選ばれるとすれば、自分を犠牲にして集団の利益を優先するような利他的な行動も、自然淘汰によって進化するのだと説明できる。群淘汰あるいはグループ淘汰と呼ばれるこういった考え方は、動物の利他的行動を説明しやすいことや、フォア・ザ・チーム的なニュアンスが心地よく聞こえることから、一時期多くの研究者に支持された。

しかしその後、ジョン・メイナード=スミスが、数理モデルを使って、高い淘汰圧がかかるのはあくまでも個体であり、群淘汰は特殊な状況でしか起こらないことを証明した(Smith,J.M.1964,pp. 1145–1147)。その理由は、集団間での個体の移動があることや、世代交代の間隔が個体よりも集団の方が長いことなどである。

なお、リチャード・ドーキンスは『延長された表現型––自然淘汰の単位としての遺伝子』のなかで、自然淘汰の淘汰圧がかかる単位は個体ではなく遺伝子そのものであると主張している(Dawkins,1987,p.228)。おそらく、生物学や進化心理学の厳密な研究レベルにおいては遺伝子のほうが正解なのだろうが、本稿のこの時点においては、淘汰圧がかかる単位は個体だとしておく(後の章で再び考える)。

繰り返しになるが、進化において誤解してはならないのは次の2点である。

- 進化は集団に対する概念

- 自然淘汰の淘汰圧がかかる単位は集団ではなく個体(もしくは遺伝子)

この2点はとても重要であり、第3部の提言にも関係してくる。

2.4 血縁淘汰

群淘汰(グループ淘汰)が起こることは稀で、自然淘汰の単位はあくまでも個体であり、生存と繁殖という基準のみによって選択が行われるとすると、自分を犠牲にして他者を利するような利他的行動がなぜ起きるのか説明できないように思われる。しかし、自然界には利他的行動がたくさん観察され、特に社会性昆虫の働き蜂や働き蟻は、女王のために献身的に尽くす一方、自らが繁殖することはない。ダーウィンもこの点をうまく説明できなかった。

しかし、ダーウィンの『主の起源』から100年以上経って、ウィリアム・ドナルド・ハミルトンが血縁淘汰の考え方を理論化し、その理由を明らかにした。

血縁者は自分と同じ遺伝子を多く持っているので、たとえ自分が子孫を残すことができなくても、血縁者が子孫を残せば、多くの遺伝子が次の世代に受け継がれることになる。その結果、血縁者間の利他的行動は進化するのである。

2.5 性淘汰

生存と繁殖を有利にするために、有性生殖をする雄と雌(男性と女性)は、それぞれ異なった戦略を駆使するように進化した。これを性淘汰と呼ぶ。

雄と雌の最も顕著な違いは生産する配偶子の大きさであり、小さな配偶子(精子)を生産する個体が雄、大きな配偶子(卵子)を生産する個体が雌である。しかし、配偶子の大きさ以外にも、体の大きさ、角(武器)、飾り羽(装飾)などの形態、鳴き声、寿命、縄張りの形成、配偶者防衛行動、子殺しなど、さまざまな性差が出現している。

このような性差を生む性淘汰は、繁殖の機会をめぐる同種個体間の競争から生じる。潜在的繁殖速度(単位時間あたりで何度繁殖可能か)を勘案した実効性比には偏りがあって、繁殖に参加可能な個体数は雄の方が多い。したがって、配偶者獲得競争は雄の間で繰り広げられるのである。

この競争に勝つために雄の体格は大きくなり、犬歯が鋭くなり、性格も攻撃的になる。配偶者獲得競争が激しい種ほどこの傾向が顕著で、たとえば、群れの中の最強の雄だけが子孫を残すことができるゴリラでは、雄の体重は雌の2倍にもなる。

一方で、生存上の有利さに働く淘汰と配偶上の有利さに働く淘汰は、逆方法の圧力をもたらす場合がある。たとえば、目立つ羽飾りは配偶において有利であっても、捕食者に狙われやすく生存には不利である。このトレードオフ関係は、二種類の淘汰圧が釣り合うほどほどのところで均衡する。

ヒトの場合も、性淘汰の圧力を受けてさまざまな性差が生じてきたが、それがある時期から、女性差別や男性優位の社会の形成につながっていく。それについては、後の章で詳しく述べることにする。

2.6 究極要因と至近要因

生物の行動を考える時に、至近要因と究極要因を区別することが重要である。

・ある行動の「至近要因」=その行動を直接引き起こす生理的、心理的、社会的メカニズム(つまり、いかにして起きるのか?)

・ある行動の「究極要因」=その行動には進化的にどのような意味があったのか、どのように適応的だったのか(つまり、なぜ起きるのか?)

動物が痛みを感じることを例にすると、その至近要因は、痛点と呼ばれる感覚器官が刺激を受けて、その信号が神経を通って脳に届き、脳で情報が処理されるからである。一方、究極要因は、痛みによって異常に気づいてすばやく回避行動を取れることが生存に有利だったので、そのような機能が進化したのである。

社会のなかのヒトの行動を考える時、その行動の「至近要因(=いかに?)」だけでなく、「究極要因(=なぜ?)」を探るようなアプローチが、本質的な理解への近道であり、本稿においてもそのようなアプローチを重視している。

2.7 遺伝子型と表現型

遺伝子型とは、ある生物が持つ遺伝物質の構成であり、その実体はDNAの塩基配列である。一方、表現型とは、個体の形態や行動に現れる形質である。

料理に例えると、遺伝子型はレシピ集であり、表現型は出来上がった料理に相当する。同じレシピに従って調理しても、素材の質(産地や鮮度など)、調理器具(包丁の切れ味など)、調理者の技量(たとえば三つ星シェフ)等々によって、味は大きく違ってくる。同様に、遺伝子型が同じでも、さまざまな要因によって表現型は違ってくる(遺伝子決定論が成り立たないのはまさにこの理由)。

遺伝子型は、表現型を決定する3つの要因の一つにすぎない。他の2つの要因は、環境要因とエピジェネティック要因(後成学要因=遺伝子情報を発現させるスイッチのオン・オフに関わる要因)である。

さらに重要なことは、ヒトの場合、言語による情報伝達によって文化を形成し、自分が直接体験していない事柄によっても行動変化を起こせるようになった点である。ヒトの遺伝子は狩猟採集生活をしていた頃からほとんど変わっていないにも関わらず、ヒトの表現型(特に思想や生活の様式)は劇的な変化を遂げている。

2.8 延長された表現型

表現型の発現は、個体の体内にとどまるわけではない。リチャード・ドーキンスの『延長された表現型』によれば、その個体の活動によって外部環境が何らかの変化を受けている場合には、それらを含めて遺伝子の延長された表現型だと考えることができる(Dawkins,1987,p.432)。

たとえばビーバーは、その遺伝子型の発現の結果として、ダムを作って川を堰き止めるが、このダムやそれによって変化した周囲の環境・生態系を含めて、ビーバーの延長された表現型と言うことができる。

もちろん、これはヒトにも当てはまる。ただしヒトの場合は、のちの章で述べる「ミーム」に関する記述との整合性から、ちょっとフライングして、遺伝子ではなく自己複製子とする。

たとえば、宇宙からも見えるほど巨大な建造物のピラミッドは、ファラオたちの自己複製子(死を恐れたり、信仰心を抱いたりする行動をコードしている自己複製子)の延長された表現型と見ることができる。温暖化も含めた地球規模の環境破壊もヒトの自己複製子の延長された表現型と言ってよい。

特に環境破壊に目を向ければ、ヒトは産業革命以降に、地球環境に対して大きな負荷をかけ続けてきた。大量の化石燃料が燃やされて大気を汚染し、地上に酸性雨が降り注ぐようになり、温室効果ガスの増加によって深刻な気候変動も起きている。森林(特に熱帯林)が大規模に失われ、サバンナ等の砂漠化も進行している。多くの生物種が絶滅の危機に瀕して、生物多様性が失われつつある。原子力発電に伴って生じた大量の核廃棄物が処理できないまま保管されている。これらはどれも、ヒトの自己複製子の延長された表現型だと捉えることができる。

2.9 志向姿勢とメンタライジング能力

ヒトの心の動きにおいて注目すべきものの一つに「志向姿勢(intentional stance)」がある。これは、相手がどんな振る舞いを「志向」(意図 intention)しているか、つまり何を考えているかを読む「姿勢 (stance)」で、「物理姿勢 (physical stance)」「設計姿勢 (design stance)」と対置される概念である。

たとえばサバンナで予期せず猛獣に遭遇したとき、その動物は「何科の何属の何という種か」とか、「牙や筋肉はどんな構造をしているか」とかを考えるよりも、相手は「何を意図しているか」を推測した方が素早く的確な対応ができる。「猛獣は今まさに自分を捕食しようとしている」と、その意図を推測できれば、逃げる、隠れる、武器を持って応戦する等の対応が素早くできる。だから、猛獣の多いサバンナで狩猟採集生活をしていた先史時代の人類にとって、「志向姿勢」は生存のために極めて重要な心の働きであった。

そして、ヒトが偶発的な自然現象にも何らかの意図(たとえば「神の意志」など)を感じ取る、つまりどんなものも擬人化して考えるようになったのは、「志向姿勢」の影響であり、これが宗教的信仰の出発点になったと考えられている。

この「志向姿勢」は、大脳新皮質が関与する「メンタライジング能力(=他者の心的状態を見出したり推論したりする能力)」によって得られる。「メンタライジング能力」には、1次、2次、3次…と志向性の段階があり、この段階は脳全体に対する大脳新皮質の比率と相関することがわかっている。

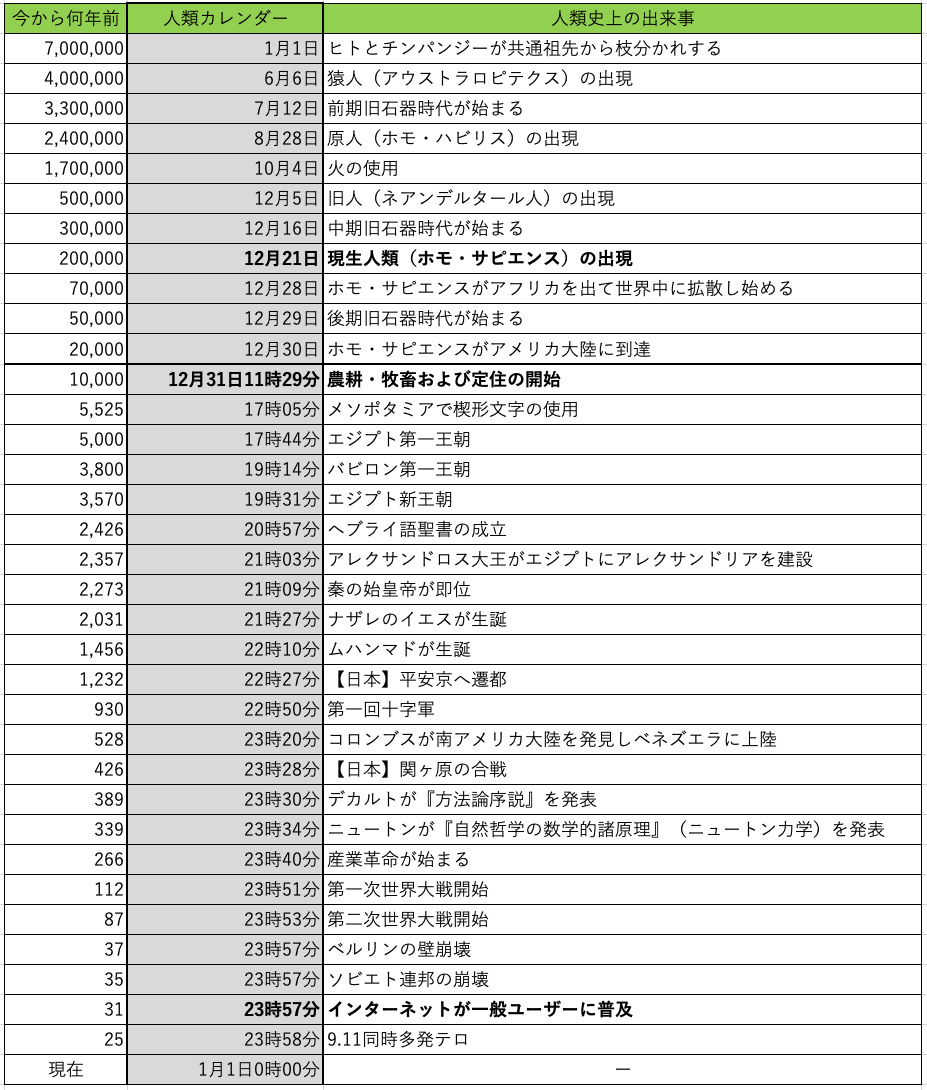

ロビン・ダンバーは、著書『宗教の起源―私たちにはなぜ〈神〉が必要だったのか』のなかで志向性を【表1】のように例示している(太字<著者による>は、思考・想像・信念などを表す語句である)。

【メンタライジングの志向性】

志向性 | 例 |

1次 | 私は[雨が降っている]と思う |

2次 | あなたは[雨が降っている]と考えていると私は思う |

3次 | あなたは[人智を超えた世界に]神が存在すると考えていると私は思う |

4次 | 神が存在し、私たちを罰する意図があるとあなたは考えていると私は思う |

5次 | 神が存在し、私ちを罰する意図があることを、あなたと私は知っているとあなたは考えていると私は思う |

(Dunbar,2023,p.141)

チンパンジーなどの大型類人猿と猿人(アウストラロピテクス)は2次、旧人(ネアンデルタール人)は4次、そしてわれわれ現生人類(ホモ・サピエンス)は5次以上の志向性を持つと言われている。上記の表に照らし合わせると、ネアンデルタール人の各個体は宗教的な概念を持っていたと考えられるが、それを他者と共有することはできず、5次志向性を持つホモ・サピエンスになって初めて、集団で宗教を信仰することが可能になったのである。

また、「志向姿勢」は「他者」だけでなく「自己」にも適用できる(つまり自分が何かを意図している心の動きを自分自身が第三者的に把握できる)ので、自分という「意識」は実は「志向姿勢」によって解釈されたパターンにすぎないと考えることができる。ルネ・デカルトは、今考えている自分が存在するという事実だけは絶対に確実なことだとして、有名な「我思う、故に我在り」という命題を打ち出したが、「我思う」の実体はデカルトが考えたような超越的・絶対的なものではなく、「志向姿勢」によって自分の心の中に描き出されたイメージだったのである。

ということは、メンタライジング能力を持たない(チンパンジー以外の)動物は、何かを考えることはできたとしても、何かを考えている自分をイメージすることはできないので、「意識」を持っていないと言えるかもしれない。逆に、人工知能(AI)が高次のメンタライジング能力を獲得すれば、「意識」を持つことができるとも考えられる。

ダニエル・C・デネットは、『自由は進化する』のなかで「将来には意識を持つ、自意識さえあるロボットが登場するかもしれない。できない話じゃない。」と言っている(Dennett,2005,p.345)。

2.10 意識は脳のどのような活動によって生み出されるのか?

マルチェッロ・マッスィミーニとジュリオ・トニーニの『意識はいつ生まれるのか 脳の謎に挑む統合情報理論』は、医学(特に臨床現場)における具体的なニーズに沿って書かれている。それはたとえば、患者に意識があるか否かを確実に診断したいとか、患者の意識を回復させる可能性はあるのかといった実践的なニーズである。

同書の興味深い内容を以下に列挙する。

- 意識的な動作(たとえばテーブルの上の紙コップをつかむ)においても、動作の細部(どのあたりで指を開き、どれくらいの強さで握るといったこと)は無意識に行われており、このような意識にのぼらない動作は、小脳によってコントロールされている。小脳の各ニューロンは、小脳内の他のニューロンとは繋がっておらず、入ってきた信号はそのニューロン内だけで処理されて外部にアウトプットされる。つまり、小脳はバラバラの器官の集合体であり、そこで情報が統合されることはない(Massimini & Tononi ,2015,p.150)

- 小脳は意識には関与しないので、小脳を全摘しても患者の意識はほとんど影響を受けない(Massimini & Tononi ,2015,p.95)

- 一方、視床−皮質系に損傷を受けると、損傷部位に特有の感覚が失われる。重いてんかんの患者に対して、脳の片半球に発生した異常な信号がもう一方の半球に波及しないように脳梁を離断する外科手術が行われることがあるが、この手術を受けた患者には、大脳の左右の半球それぞれが生み出す2つの意識のまとまりが生まれる(Massimini & Tononi ,2015,p.97,p.122)

- 視床−皮質系(視床と大脳皮質の間で情報をやり取りする神経回路)に信号が入ると、縦横無尽に張り巡らされた無数のニューロン網を通じて視床–皮質系全体に信号のエコーが伝わり、情報の統合が行われる。上記のような視床−皮質系全体に及ぶ情報の統合は、意識がある時(覚醒時やレム睡眠で夢をみている時)に起きる反応で、意識がない時(深いノンレム睡眠時や麻酔時や植物状態)にはこのような反応は起きない(Massimini & Tononi ,2015,p.154)

- 刺激を受けてからそれが意識にのぼるまでに0.3秒程度のタイムラグがあるのは、視床−皮質系全体に情報が伝わって情報の統合が行われるまでに時間がかかるからである。われわれは、感覚器官が脳に送った信号を直接感じているのではなく、視床–皮質系が持っている膨大な情報量のレパートリーのなかから選ばれた感覚がわれわれの意識にのぼるのである(Massimini & Tononi ,2015,p.169)

- 意識のオンオフには、ニューロン内にある正の電荷を持ったカリウムイオンの量が関係しており、カリウムイオンがニューロンの外に排出されると意識がなくなる(Massimini & Tononi ,2015,p.203)

後で詳しく述べるが、ルネ・デカルトは物質と精神の二元論を主張している。意識(=精神)のオンオフが化学的物質の出入りによって行われていることを知ったら、彼はどんな顔をするだろうか?

2.11 【補足として】死後の世界など存在しない

2012年12月に公開されたミュージカル映画「レ・ミゼラブル」のラストシーンでは、ヒュー・ジャックマン演じる主人公ジャン・バルジャンが息を引き取る時に、すでに亡くなっているファンティーヌ(の魂?)が現れ、バルジャンを天国へと導く。このラストシーンは感動的であるが……。

2.9で見たように、ヒトの意識は、メンタライジング能力によって他者が何を考えているのかを推測するのと同じ働きによって「自分は何を考えているのだろうか」と推測したものであり、さらに2.10で見たように、脳の視床−皮質系の情報を統合する働きによって作り出されたイメージである。

したがって、このような脳の機能が死によって停止すれば、自分という意識も消えて無くなるのは火を見るより明らかである。

「前世」や「死後の世界」、そして「天国」といった概念は、死の恐怖を和らげるためにヒトが考え出した方便に他ならない。

第3章 ヒト(ホモ・サピエンス)の進化

進化の理論の基礎的な内容のなかから本稿のこれから先の理論展開に必要なものを駆け足で眺めてきた。次に、実際にヒトがどのように進化してきたのか、言い換えれば、ヒトとその心を作ってきた淘汰圧がどのようなものだったかを見ていきたい。

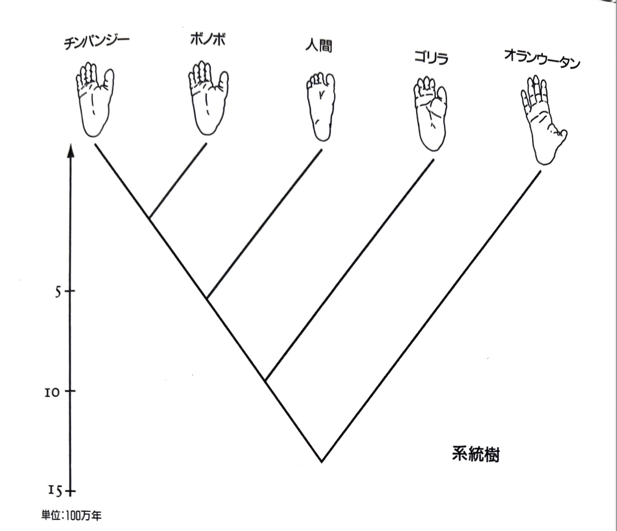

なお、この章を読み進むにあたって、時々、本稿末尾にある「図表1 人類カレンダー」を参照してほしい。ヒトの進化史上の出来事の時間軸上の距離が分かると思う。ヒトの進化の歴史を1年に見立てると、ヒトが農耕や牧畜を始めてからまだ半日しか経っていない。

3.1 ヒトは霊長類の仲間

霊長類(霊長目)は、およそ6500〜7000万年前に登場した分類群で、大きく曲鼻猿類と直鼻猿類に分けられる。曲鼻猿類はアジア・アフリカ産のガラゴとロリスの仲間、マダガスカルに住むキツネザルとアイアイの仲間であり、直鼻猿類はメガネザル、新世界ザル(アメリカ大陸に生息する広鼻猿類)、旧世界ザル(アジアやアフリカに住む狭鼻猿類)、ヒトを含む類人猿の仲間である。

ヒトを除くほとんどの霊長類は、熱帯から亜熱帯の森林に生息し、基本的に樹上生活をしている。唯一、ヒトのみが樹上生活をせずに二足歩行する霊長類である。

霊長類は、他の哺乳類よりも相対的に大きな脳を持っている。脳は他の臓器よりも圧倒的にたくさんのエネルギーを消費する燃費の悪い器官なので、霊長類が大きな脳を持つようになったのには、何か理由があるはずである。

最も有力な理由は、多くの霊長類(特に直鼻猿類)が昼行性で集団(単に群れているだけでなく社会性のある集団)を作って暮らしていることである。集団の内部では、競争や利害の不一致などが生じ、個体を取り巻く社会環境が非常に複雑になる。他者の行動、他者同士の関係、それと自分との関係などを把握し、自分にとって有利な行動は何かと考える社会的知能が必要である。このような集団生活が霊長類の脳を発達させたというのが社会脳仮説である。

ロビン・ダンバーは、脳のなかで大脳新皮質が占める比率に着目している。脳に占める大脳新皮質の比率を霊長類のさまざまな生活の変数と比較したところ、唯一相関関係があったのは社会集団の規模で、これが社会的複雑さの指標になっているというのである(Dunbar, 2016,p.58)。

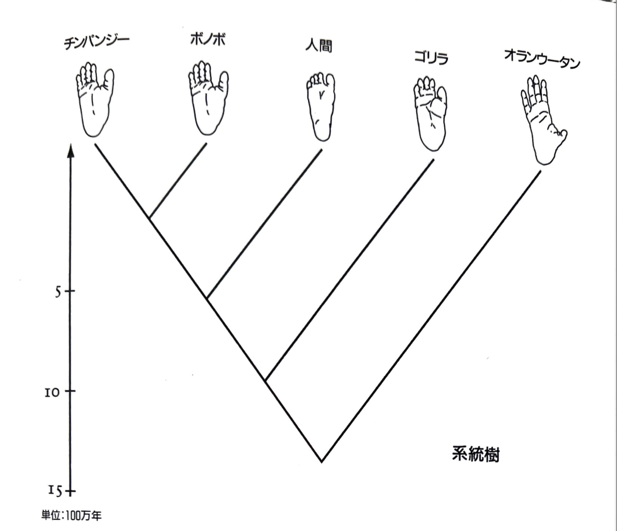

さて、このように大きな脳を持つ霊長類のなかで、ヒトと近縁関係にあるのは、直鼻猿類の類人猿である。現世の類人猿は小型類人猿と大型類人猿に分類される。小型類人猿はテナガザル科の猿で、大型類人猿はチンパンジー、ボノボ、ゴリラ、オラウータン、そしてヒトである。

大型類人猿は「ヒトのゆりかご」とも呼ばれている。大型類人猿の共通祖先からヒトが枝分かれして進化してきたのであり、一神教の神がヒトを特別な存在として創造したのではない。

霊長類の進化の歴史6500〜7000万年のなかで、チンパンジーとヒトが共通祖先から分岐したのは、わずか700万年ほど前と、つい最近のことである(*)。

さらに、最近の研究では、チンパンジーとヒトのDNAの塩基配列は98.8%同一であることが分かってきた。

(*)この年代については研究者によってかなり幅があるが、1.1で紹介した『進化と人間行動 第2版』では、最近の分子時計を用いた推定からおよそ600〜700万年前としているので、これを参考に、本稿では約700万年前とする。

【大型類人猿の系統樹】

(Wrangham & Peterson,1998,p.342)

3.2 初期猿人からホモ・サピエンスまでの進化

3.1で見たようにおよそ700万年前にヒトとチンパンジーは共通祖先から枝分かれして、別々の進化の道を歩き始めた。

その後のヒトの進化を大きく分類すると以下のようになる(本稿末尾にある「図表1 人類カレンダー」も併せて見てほしい)。

1. 初期猿人(約700万年〜400万年前)アフリカの森林や疎林に生息し、二足歩行する人類、アルディピテクス属など

2. 猿人(約400万年〜150万年前)アフリカの疎林や草原に生息し、二足歩行がより発達した人類、アウストラロピテクス属など

3. 原人(約200万年〜5万年前)アフリカとユーラシアに生息し、脳が発達した人類、ホモ・ハビリス、ホモ・エレクトゥスが代表種 アジアでは北京原人、ジャワ原人、フローレンス原人など

4. 旧人(約50万年〜4万年)アフリカおよびユーラシアの寒冷地まで広く生息し、大きな脳を有するヒト(ホモ)属の人類、ネアンデルタール人が有名、デニソワ人はホモ・サピエンスと交配していた

5. 新人(約20万年〜現在)アフリカを起源とし、世界各地まで分布域を広げた現生の人類、ホモ・サピエンス

初期猿人から新人に至る間に起きた特徴的な進化は、次の4つである。

- 犬歯の退化 犬歯は、初期猿人から猿人の段階で急速に退化した。この退化は、配偶者獲得をめぐる雄同士の身体的闘争が弱まったためと考えられる。

- 直立二足歩行の進化 遺跡に残された足跡から初期猿人も二足歩行をしていたが、二足歩行が完成したのは草原での生活に適応した原人の時代だと考えられる。

- 臼歯の発達と退化 アウストラロピテクス属に代表される猿人の時代に、主要な食物が果実からより咀嚼を要する若い茎、根茎、堅果(ナッツ)に変わったために臼歯が発達した。しかし、加熱調理をするようになった原人以降は、臼歯は縮小していった。

- 大脳の発達 脳容量の拡大は、約200万年前の原人の時代に始まり、旧人の時代に加速した。一部の旧人(ネアンデルタール人など)は、現世人類(ホモ・サピエンス)よりも大きな脳を持っていた。ただし、ロビン・ダンバーが指摘しているように、脳全体に占める大脳新皮質の比率は、ホモ・サピエンスが最も大きい。大脳新皮質の比率は集団の大きさと相関している(Dunbar, 2016,p.58)。

3.3 ネアンデルタール人とホモ・サピエンスの比較

旧人が生きた時代は、氷河期と間氷期が繰り返す過酷な気候だったが、旧人たちはしぶとく生き延びて、アフリカ、アジアからヨーロッパにも分布を広げていた。そのようななか、時期については諸説があるが、

ヨーロッパにネアンデルタール人が現れた。ネアンデルタール人は、がっしりした筋肉質の体で、脳容量は1300〜1500mlもあり、ホモ・サピエンスの1200〜1400mlよりも大きかった。

しかし、大きな脳を持つわりには、装飾や芸術などの文化的な痕跡はほとんど残しておらず、石器のバリエーションも少ない。『心の先史時代』を著した認知考古学者のスティーヴン・ミズンは、ネアンデルタール人の脳は、博物学的知能(分類し識別する知能)・技術的知能・社会的知能の三大能力が、統合されないまま、(まるでスイス・アーミー・ナイフのように)それぞれ独立に機能しており、認知的流動性が乏しかったのだろうと推論している(Mithen,1998,p.191)。

認知的流動性とは、2.10で触れた大脳新皮質による情報の統合に相当する。

すでに2.9で見たように、ネアンデルタール人のメンタライジング能力の志向性は4次止まりで、それぞれの個体は宗教的な概念を持っていたが、それを集団で共有して宗教の形にすることはできなかったと考えられる。

一方、今から約20万年前に、解剖学的現生人類(ホモ・サピエンス)がアフリカに出現した。ホモ・サピエンスは旧人に比べて体は華奢だが、大脳新皮質(特に前頭葉)が発達し、メンタライジング能力をベースとした社会的認知能力が大幅に増大したため、大きな集団を作ることができた。

彼らは今から7万年前までにはアフリカを出て、またたく間に地球上の生息可能な地域全体へと広がっていった。彼らがヨーロッパに到達した時期と、ヨーロッパのネアンデルタール人が絶滅した時期はほぼ同時期である。ロビン・ダンパーは『人類進化の謎を解き明かす』のなかで、ネアンデルタール人は、ホモ・サピエンスに皆殺しにされたのかもしれないと述べている(Dunbar, 2016,p.239)。

現に、発掘されたネアンデルタール人の骨には、暴力を受けた痕があるものもある。また、ホモ・サピエンスのDNAには、ネアンデルタール人由来のものが数%含まれているという。ダンバーは、この交配も力づくで行われたのではないかと推測している(Dunbar, 2016,p.241)。

3.4 チンパンジーとヒトだけが持つ凶暴性

進化の道のりがホモ・サピエンスまで辿り着いたので、これから先は、他の類人猿を参考にしつつも、主にヒト=ホモ・サピエンスの進化(特に心の働きの進化)を見ていく。

2.5で見たように、多くの哺乳類では雄の間の配偶者獲得によって雄の体格が大きくなり性格も攻撃的になるが、その目的はあくまでも配偶者を獲得するためである。またライオンなどの雄が他の雄の子を殺す「子殺し」も、雌を育児から解放することによって自身の子を増やすための戦略である。これらはすべて繁殖に有利になるように進化した行動である。

ところが、チンパンジーとヒトだけは、そういった直接的な目的もないのに、侵入襲撃を仕掛けて、他の集団の個体を殺してしまうことがある。リチャード・ランガムとデイル・ピーターソンは『男の凶暴性はどこからきたか』のなかで、それはメンタライジング能力の発達によってこの2つの種に芽生えた「自尊心(pride)」によるものだと説明している(Wrangham & Peterson,1998,p.255)。

どうしてこのような感情が芽生えたかについては諸説があるが、自分が他者からどれくらい受け入れられているか(あるいは拒絶されているか)を測る計測器(ソシオメーター)として進化したという見方が、いちばん説得力があるように思う。つまり、自尊心の低下は他者との関係性悪化のサインであり、それは自身の受容度のセンサーとして機能するのである。この点は、新谷優の『自尊心からの解放−幸福をかなえる心理学』が分かりやすく解説している(新谷,2017,p.13)。太古の昔には、集団から排除されてしまうことは死を意味したので、それを防ぐためにこのような感情が進化したのだろう。

同書は自尊心の負の側面についても分析しているので簡単に触れておく。自尊心は困難や失敗などによって脅威を受けやすくとても脆い。特に、自尊心を特定の領域(たとえば、外見、他者からの受容、競争で他者に勝つこと、学業能力、家族からのサポート、倫理的であること、神の愛など)に随伴させている度合いが高いほど、その領域における困難や失敗は大きな脅威になる(新谷,2017,pp.29-31)。

そして、自尊心に強く執着している場合、その脆さに起因して、次のような弊害が生まれるという(新谷,2017 pp.26-37)。

- 自尊心の高い人は、困難や失敗などで自尊心に脅威を感じると攻撃的になる

- 自尊心の高い人は、自尊心に脅威を受けると、到達する可能性が低いような高い目標を設定する

- 自尊心を守るために、チャレンジを避け、簡単に成功する課題ばかりを選ぶようになる

- 自ら失敗の種をまいておくことで、失敗は自分の能力不足のせいではなく、別の要因によるものだという口実を作る(セルフ・ハンディキャッピング)

- 失敗を回避するためであれば、不正行為も行う

- それでも失敗をしてしまった時には、責任転嫁などの防衛的な反応をみせる

さて、再び『男の凶暴性はどこからきたか』に戻る。壮年期のチンパンジーの雄の生活のほとんどは、群れの中の序列(=支配権)の問題に関わっている。雄たちは、トップの座を手に入れるためにはどうしたらいいか、そしてそれを維持するためにはどうしたらいいかについて大きなエネルギーと時間を費やしているのだという(Wrangham & Peterson,1998,p.255)。

チンパンジー以外の動物の雄も序列をめぐって争うが、それはあくまでも生殖のためである。ところがチンパンジーの場合は、高い地位につくこと自体が目的になっている。雄たちが隣接集団に侵入襲撃を仕掛けるのは、それによって自分の力を誇示したいからであり、その欲望に火をつけているのが自尊心である。ヒト(のリーダー)が他国に侵略戦争を仕掛ける理由もほぼ同じだろう。

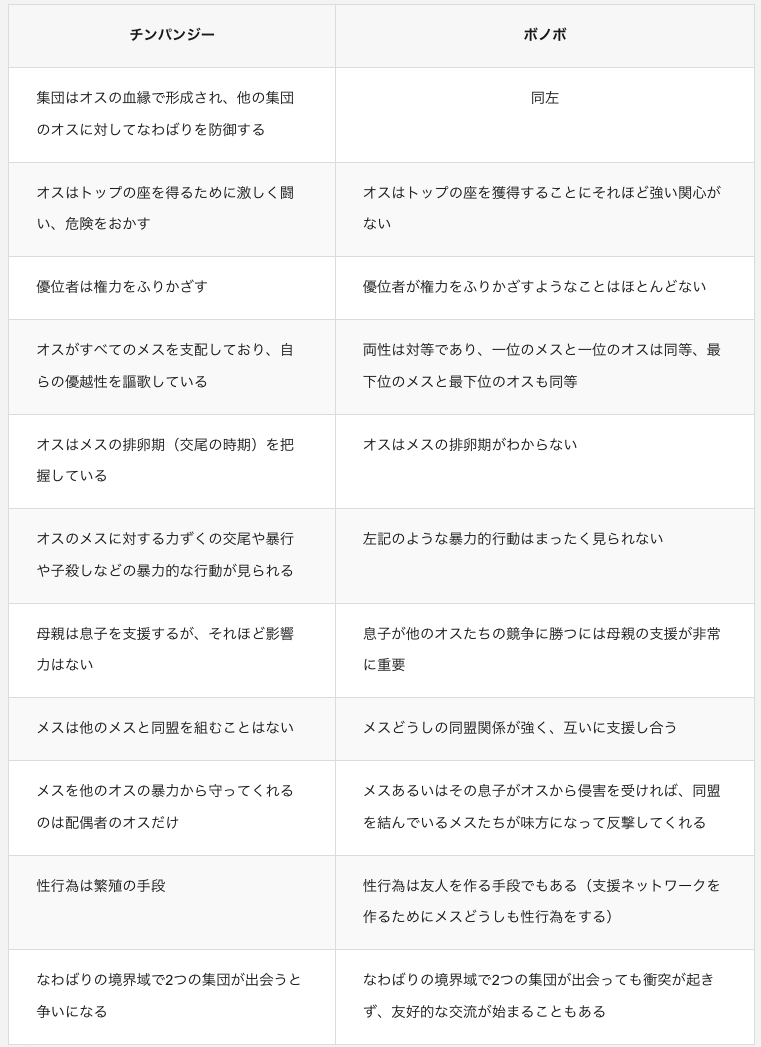

ところが、チンパンジーとほとんど同じ遺伝子を持つ近縁のボノボには、このような残虐性がない。これは、チンパンジーとは異なるボノボの生活環境によって、元々持っている残忍性が消されたためである。このことは後の章で詳しく述べるが、環境によって遺伝子の表現型が大きく変わることを示す重要な事例である。

3.5 小集団内におけるホットな情動的共感

群れを作るサルや類人猿は、集団生活によるストレスを和らげ、互いに絆を深めるために毛繕いをする。毛繕いには次のような効果がある。

- 神経伝達物質のエンドルフィンが分泌され、多幸感や社会的安定感が得られる

- 神経伝達物質のオキシトシンが分泌され、情動伝染や利他行動が促進される

ただ、同時に毛繕いできる相手は1匹だけなので、サルや類人猿の集団は数十匹が限度で、それ以上の規模にはならない。

先史時代のヒトの場合は、火を囲んでの食事や団欒、歌の合唱や踊りなどによって絆を深めたと考えられる。歌には必ず言語が必要というわけではないので、言語によるコミュニケーションが発達する以前から、ハミングによる合唱が行われていた可能性は高い。歌や踊りによって得られる共時性の感覚がオキシトシンの分泌を促す。

音楽と踊りによって感情が高揚すると、トランス状態に入ることがある。トランス状態に入るために薬物を用いた痕跡も残っている。トランス状態においては、大量のエンドルフィンが分泌される。集団内で何かトラブルが生じて、結束が壊れかけても、みんながトランス状態に入ることによって、相互に支え合うネットワークが修復され、結束が再び強まったと考えられる。

集団内の絆の形成には、共感という心の動きが深く関わっている。共感は、単なる「思いやり」の感情だけでなく、身体模倣(相手が笑うと自分も笑ってしまう)や情動の伝染(相手が泣いていると自分も悲しくなる)などを含んだ重層的なシステムである。こういった共感は無意識的かつ自動的に起こるのが特徴で、情動的共感と呼ばれている。情動的共感が得られる範囲は、母子間、血縁者、友人、同じグループの仲間で、つまり内集団をその境界としていることが非常に重要である。

ただし、最近のアメリカの大統領選挙などの様子を見ていると、国をあげての熱狂ぶりは情動的共感そのものである。内集団の範囲を境界としていた情動的共感が国レベルの広さにまで拡大しているのはなぜか?

その理由の一つは、マスコミ・インターネット・SNSなどの普及によって、内集団の範囲が拡張されていることと、もう一つは、後に詳しく述べるが、候補者があたかも一神教の神のように人々の結束を固める存在となっているからである。そして、これが国民の分断といった深刻な問題を生むことになるが、その点については後の章で述べることにする。

3.6 集団を超えたクールな認知的共感

大脳新皮質が発達したヒトにおいては、情動的共感とは異なる種類の共感が働く。2.9で触れたように、ヒトには5次以上の志向性のメンタライジング能力があり、他者が自分と違う信念を持つ場合があることを理解し、異なる信念に基づく相手の行動を正しく予測しようとする。このような回路を経て得られるクールな共感を認知的共感という。

たとえば、医師など緊急時の対応を担うプロフェッショナルな人たちは、自動的に湧き上がってくるホットな情動的共感だけでは、緊迫した状況にうまく対処できない。情動的共感をうまくコントロールしつつ、相手の状況や立場をクールに受け止める「認知的共感」が必要とされる。

心理学者の亀田達也は著書『モラルの起源』のなかで、自動的でホットな共感は、「共感性の働く範囲を『今、ここ、私たち(内集団)』に限定しがち」としたうえで、「150人程度の小さいグループにおいて進化時間で有効だったホットな共感性は、何百万人が暮らす大都市や70億人を超える未知の人々が相互依存する現代社会の問題群、すなわち『未来、あちら、彼ら(外集団)』を含む問題群に対処するためには不十分」と言っている(亀田,2017,p.112)。

「未来、あちら、彼ら(外集団)」のことを考えるクールな認知的共感こそが、多様性を認め合う「自由で機能する社会」の実現にとって決定的に重要である。

3.7 直接互恵性と間接互恵性

2.4で触れたように、自分と同じ遺伝子をたくさん持っている血縁者が生存と繁殖に成功すれば同じ遺伝子が次世代に受け継がれるので、血縁者間には利他行動や協力行動が生まれる(例:働き蜂は自ら繁殖しないが、同じ遺伝子を持つ女王蜂の繁殖のために献身的に働く)。

非血縁者間であっても、他者のために行なった利他行動に対して、後日に相手がお返しをしてくれれば、互いの適応度が上がるので、このような利他行動は進化する(直接互恵性)。

直接互恵性が二者間のやり取りであるのに対して、与え手と受け手が異なる場合においても、利他行動をした結果得られる「よい評判」が広まると他者の協力が得られやすくなり、集団内で生きるための適応度が高まるので、このような利他行動が進化する(間接互恵性)。

ヒトは、今その場にいない誰かの噂や評判を話題にするゴシップが大好きであるが、ゴシップはサルや類人猿の毛繕いと同じような役割を果たしている。間接互恵性が成り立つためには言語能力やメンタライジング能力が必要なので、ヒト以外の動物ではほとんど観察されず、間接互恵性はヒトの道徳感情の起源の一つだと考えられている。

また、古典派経済学の理論は「ヒトはもっぱら経済的合理性のみに基づいて個人主義的に行動する」という「経済人(ホモ・エコノミクス)」の人間像を前提に理論を展開してきたが、実際に実験室に人を集めて「最後通牒ゲーム」と呼ばれる実験を行うと、経済的合理性とは合致しない、つまり損をしても公平性を重視する行動が多数観察され、「経済人」の人間像はヒトの本質を正しく言い表してはいないことが分かる。

3.8 フリーライダーを監視する心

3.7で触れた直接互恵性には、次のような成立条件がある。

- 利他行動の利益がコストよりも大きい

- 与え手と受け手になる回数がほぼ同じ

- 二者間の関係が長く続く

- 個体認識能力や記憶能力が一定水準以上ある

- フリーライダー(ただ乗りする人)を排除する仕組みがある

最後のフリーライダー排除の仕組みは非常に重要である。フリーライダーは一番得をすることになるので、集団のなかにフリーライダーがいる状況で自然淘汰が働くと、フリーライダー的行動をコードする遺伝子が集団内に広まり、この集団から直接互恵性がなくなってしまう。

これを防ぐために、ヒトの心は集団内にフリーライダーがいないかを常に監視するように進化してきた。ヒトがゴシップ好きなのもこのためである。逆にヒトは、集団内で自分がどう思われているかを、言い換えれば「他人の目」を、とても気にするようになった。

これらの傾向は、狭い閉じた集団においては「いじめ」を生みやすい。社会学者の内藤朝雄は著書『いじめの構造−なぜ人が怪物になるのか』のなかで、いじめを生み出す心理−社会的秩序として「群生秩序」という概念を挙げている。彼によれば、群生秩序とは「『いま・ここ』のノリを『みんな』で共に生きるかたちが、そのまま畏怖の対象となり、是/非を分かつ規範の準拠点となるタイプの秩序」である(内藤,2009,p.28)。この「群生秩序」も、フリーラーダーを監視するように進化してきたヒトの心から派生したものではないかと思う。

3.9 年長者や有力者の言うことに従う心

過去の歴史を見ても、あるいは現代人の行動パターンを見ても、ヒトは年長者や有力者の言うことに従順に従う傾向があるように思われる。為政者がどんなに非常識で非倫理的なことを実施しようとしても、大多数の国民はそれに盲目的に従う場合が多い。

言論の自由が厳しく制限されていて異論を言えない場合もたしかにあるが、それにしてもヒトはなぜこんなにも年長者や有力者の言うことに従順なのか?

リチャード・ドーキンスは、『神は妄想である−宗教との決別』のなかで、示唆深いことを述べている。

「人間はほかのどんな動物よりも、先行する世代の蓄積された経験によって生き延びる強い傾向を持っている。その経験は、子供たちの保護と幸福のために、子供に伝えられる必要がある。『大人の言うことは、疑問を持つことなく信じよ。親に従え。部族の長老に従え、特に厳粛で威圧的な口調で言う時には』という経験則を持っている子供の脳に淘汰上の利益があるはずだ。」(Dawkins, 2007,p.257)

昨日までの常識が一夜のうちに非常識に変わってしまうほど変化が激しくなったのはこの100年間くらいのことで、何千年・何万年単位で緩やかに変化が進行した先史時代には、親の時代の常識はそのまま子の時代の常識でもあったはずだ。このような時代には、経験豊富な人たちが言うことに従順に従っていれば、生き延びる可能性が高かったはずである。自然淘汰の圧力は、そのような脳をコードする遺伝子を選ぶことになる。

ドーキンスは、『裏を返せば、「奴隷のように騙される」ことにつながる。信じやすい人間は、正しい忠告と悪い忠告を区別する方法を持たないことになる。』とも言っている(Dawkins, 2007,p.260)。

彼は、宗教がかつては有益だったが、今やそれが不幸な副産物になってしまっていることの説明として、このように述べているのだが、これは宗教に限らず、権力を持つ者が行うすべての活動に当てはまると思う。

私たちが権力者の言うことをすぐに信じやすいのは、先史時代にはその方が生き延びる確率が高かった(今はそうではない)ことの名残なのである。

3.10 脳の二重過程理論

3.9で述べた信じやすい傾向に加えて、既成概念を鵜呑みにしがちな傾向が、ヒトにはたしかにある。この傾向も進化の結果らしい。

認知心理学者のキース・スタノヴィッチの「脳の二重過程理論」によれば、私たちの脳が行なっている過程には、進化的に組み込まれたモジュールや、その他後天的に身につけたヒューリスティック(限定的な情報から物事を判断するなど、精度は保証されないが短時間で答えを出せる近道)を使った素早い過程=[タイプ1]と、大脳新皮質のような高度な認知資源を使った注意深い思考の過程=[タイプ2]の二種類があるという(Stanovich,2008, p.)。

そして我々はできるだけ[タイプ1]の過程を使う傾向があり、脳が「高価な」認知資源を使うのを節約しているらしい。

脳はたくさんのエネルギーを消費する燃費の悪い臓器なので、できるだけ脳に大きな負荷をかけたくないという進化上のニーズが働いのだろうと考えられる。もう一つ考えられるのは、自動車の運転のような集中力を要する作業をしている最中に、さらに複雑な暗算をするのはとても危険であり、危険回避のために使用する認知資源を制限する必要があったという理由である。

いずれにしても、[タイプ1]の思考過程は素早く答えを出せる反面、その答えは不十分な情報に基づくものであったり、過去に形成されたステレオタイプ的なものであったり、冷静な判断を欠くものであったりして、正確さが保証されない。

ヒトが、すでに確立され権威づけされている理論や思想に対しては、あまり異を唱えず鵜呑みにしてしまう傾向があるのは、実は、脳の認知資源節約のために[タイプ1]の思考過程だけで済ませてしまっているからだと思われる。

加えて、スタノヴィッチは、[タイプ1]の思考過程が、政治的・商業的な意図を持った操作者たちに利用されやすいと指摘している。こういった操作に踊らせられないためには、いったん立ち止まって、[タイプ2]の思考過程を発動させる必要がある。

なお、最後に付け加えると、少し前の3.5と3.6では「共感」という切り口で述べたが、使用する脳の資源という切り口からは、「ホットな情動的共感」は[タイプ1]、「クールな認知的共感」は[タイプ2]に対応するのではないかと思う。

3.11 「トロッコ問題」から読み解ける道徳の進化

3.9と3.10ではヒトが何かを信じやすい理由を述べたが、その一方でヒトは、誰かの言うことを盲目的に信じるだけでなく、自身の心の中にしっかりと道徳的な基準を持っている。

「トロッコ問題」という思考実験がある。倫理・道徳的に深刻な葛藤が生じる設問にどう判断を下すかというもので、もともとは1967年にイギリスの哲学者フィリッパ・フットが提起し、その後に設定を変えたさまざまなバージョンが考え出された。

最も基本的な設問は以下の通りである。

線路を走っていたトロッコが制御不能になった。このままでは、前方の作業員5人が轢き殺されてしまう。

この時、たまたまAは線路の分岐器のすぐ側にいた。Aがトロッコの進路を切り替えれば5人は確実に助かる。しかしその別路線でもBが1人で作業しており、5人の代わりにBがトロッコに轢かれて確実に死ぬ。Aはトロッコを別路線に引き込むべきか?

Aがトロッコを別路線に引き込み、1人を犠牲にして5人を助けた場合、自身は殺人者となり責任を問われる。一方、Aが何もせず、その結果5人は死んでしまった場合には、Aは傍観者なので責任を問われない。

生物学者マーク・ハウザーは、判断がよりいっそう難しくなるように設問を複雑化したうえで、大規模に実験を行った結果を統計学的に取りまとめている(Hauser, 2006, p.)。

その結果、倫理的・道徳的な葛藤が生じて非常に判断が難しい設問にもかかわらず、以下のような傾向が見られた。

- 行動の原理:行動による害は、行動しなかったことによる危害よりも非道徳的だと判断される

- 意図の原理:意図を持ってとった行動は、意図を持たずにとった行動よりも非道徳的だと判断される

- 接触の原理:肉体的な接触を伴う危害は、肉体的な接触のない危害よりも非道徳的だと判断される

どうしてそういう回答をしたのか理由がよくわからないと述べた被験者が多く、回答の傾向は、どの宗教を信仰しているか、あるいは信仰の有無とは無関係だったという。

リチャード・ドーキンスは著書『神は妄想である』のなかで、ハウザーが得た結果が非常に重要であるとして、次のように述べている(Dawkins, 2007,p.325)。

性本能や高所恐怖症と同じように、あるいはハウザー自身のお気に入りの台詞では、言語についての私たちの能力(細部は文化によって異なるが、根底にある深層の文法構造は普遍的である)と同じように、私たちが『つくりつけ』の道徳感覚を脳にもっているとすれば、まさに予想される通りのものである。

さらに、こうも言っている。

私たちの道徳的判断を動かしているのは、普遍的な道徳文法、すなわち、何百万年もの進化の結果、多様な道徳体験を構築するための一連の原理をもつに至った精神の能力である。

信仰心の厚い人は、「神がいなかったら、どうして善人でいられるのか?」と言うかもしれないが、ヒトの道徳感覚は一神教の神が作り出されるよりもはるか前から続いてきた長い進化の結果なのである。

【追記】まったくの余談ながら、マーク・ハウザーは、別の論文における不正が発覚して、2011年にハーバード大学を辞職している。道徳に関する研究で重要な成果を残した彼がこのようなことになったのは、とても皮肉なことである。

3.12 男女不平等の起源

男女不平等は、いつ頃に、どのように始まったのだろうか?

長らく狩猟採集生活をしてきたヒトが農耕と牧畜を始めたのは約1万年前で、ヒトの歴史全体からみると、ごく最近のことである。長い狩猟採集生活の期間を通して、男女は比較的平等だったと考えられている。

男女不平等が生じる背景には体格差がある。これは多くの哺乳類に共通してみられる特徴で、雄の間で繰り広げられる配偶者獲得の闘いに勝つために雄の体格は大きくなった。そのため、配偶者獲得競争が激しい種ほど、雄雌の体格差が大きくなる傾向がある。たとえば、ゴリラは群れの中の最強の雄だけが子孫を残すことができるが、それによって雄の体重は雌の2倍にもなり、体格だけでなく、武器になる犬歯も大きく鋭く進化した。

なぜ、配偶者獲得競争をするのは雄だけなのか?それは、潜在的繁殖速度(ある生物が次の繁殖に取り掛かるまでに必要な時間のこと)を勘案した実効性比に偏りがあって、繁殖に参加可能な個体数は雄の方が多いからである(稀にそうでない種もある)。

人間も他の哺乳類と同様に、配偶者獲得競争の結果、男性の体格は女性よりも大きくなったが、狩猟採集社会では、それによって役割が完全に分かれることはなく、女性も狩りに参加していたし、男性も採集に参加していたようだ。また、初期猿人→猿人→原人と進化するにつれて、犬歯が退化し、体格差も縮小しているので、配偶者獲得競争の激しさが和らいてきたと考えられる。

このように比較的男女平等だった狩猟採集生活が何百万年も続いた後、約1万年前に農耕と牧畜が始まった。農耕や牧畜の作業は、狩猟採集に比べてかなり重労働で、それをきっかけに、体格と体力に勝る男性が、土地や家畜や農器具などの資源を独占するようになったことが男女不平等の起源と考えられている。

農耕と牧畜が始まった約1万年前に、もっと平等な道を選べなかったのだろうかと思うが、歴史を遡ることはできない。でも、人類の長い歴史からするとごく最近のことなので、これから軌道修正しても遅くはない。

なお、このように始まった男女の不平等がさらに男性優位の社会(家父長制)へと発展していく過程は、次の第4章で考える。

3.13 原始宗教の起源

2.9で触れたように、4次の志向性のメンタライジング能力があれば、個人的な信仰の心は生まれ得るが、それを集団で共有することはできない。おそらく、ネアンデルタール人も神秘的な風景や不可思議な自然現象などに対する畏怖の念を持っていたと考えられるが、集団としての宗教は、それらが集団で共有可能な5次の志向性をもったホモ・サピエンスからである。前にも紹介したように、5次の志向性を言葉で言い表すと次のようになる。「神が存在し、私たちを罰する意図があることを、あなたと私は知っているとあなたは考えていると私は思う」(Dunbar,2023,p.141)<太字(著者による)は思考・想像・信念などを表す語句>

神を信じる心の動きが進化してきたのは、もちろんそれが生存と繁殖に有利に働いたからである。考えられる理由を列挙すると、

- 死の恐怖を緩和してくれる

- 不可思議な自然現象に何らかの意味を与えてくれる

- 大きな集団のなかで生きるストレスを緩和してくれる

- 集団の結束を高めてくれる

1.と2.の理由が起源となっている宗教は、すべてのものの中に霊魂や霊が宿っているとするアニミズムである。アニミズムは、次に述べるシャーマニズムよりも早い時期から始まった最古の宗教形態だと考えられている。

3.と4.の理由は、集団を形成して狩猟採集生活をするためには非常に重要である。3.5で触れたように、集団の中で生活するストレスを緩和し絆を深めるために、ヒトは一緒に歌ったり踊ったりした。その高揚感が極度に高まってトランス状態に入ると、大量のエンドルフィンが分泌され、これによって共同体の結束が強まる。

トランス状態への入りやすさには個人差があるから、このようなイベントにおいて特定の人物が重要な役割を果たすようになり、それが固定化することがあるだろう。それがシャーマン、そしてシャーマニズムの起源だと考えられる。

アニミズムも、シャーマニズムも、その他の原始宗教も、当初はこのように自然発生的だったが、ある時点から形式的な宗教へと移行していった。信仰の場が常設となり、祭司などの専門職が現れ、神学が体系化されるようになる。そして、神から直接啓示を受けたと主張する人物が登場することになるが、その点は後の章で述べることにする。

3.14 言語の発達が遺伝子を経由しない進化を生んだ

言語と文化を持たない他の動物がその行動を変えるためには、遺伝子の突然変異+自然淘汰+遺伝という、とても長い時間のかかるプロセスが必要である。彼らに許された選択は自然選択のみで、自由意志によって選択を行うことは(ほとんど)ない。

ところがヒトは、言語と文字を発明し、文化を生み出した。ヒトは直接には経験していない事柄もコミュニケーションによって共有し、それによって行動を変えることができるようになった。事前にシミュレーションを行って、よりよい選択を行うことも可能になった。

この間、ヒトの遺伝子はほとんど変わっていない。ヒトの遺伝子は狩猟採集生活をしていた時代からずっと同じであるにもかかわらず、ヒトの生活様式は想像を絶するほど変化し、その変化はさらに加速しようとしている。

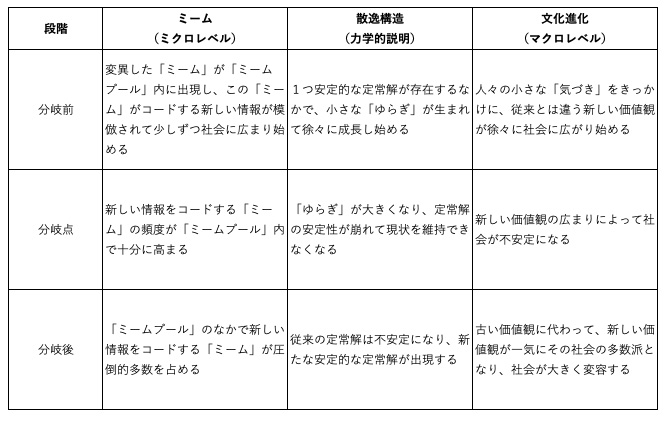

リチャード・ドーキンスは『利己的な遺伝子』のなかで、遺伝子の突然変異+自然選択+遺伝というプロセスを経由しない文化的な進化の担い手として、彼自身が「ミーム」と名付けた新しい自己複製子を考えだしている(Dawkins,1991,p.306)。もはやヒトの進化の担い手は、古い自己複製子である遺伝子から、新しい自己複製子「ミーム」へと移り変わっているというのがドーキンスの主張である(Dawkins,1991,p.309)。

この場合の淘汰圧は、もはや生存と繁殖ではなく、模倣と記憶(どれだけたくさん模倣され、どれだけ長く人々の記憶にとどまるか)ということになるのだろう。そう考えると、2.3では淘汰圧がかかる単位をひとまず個体としておいたが、やはり自己複製子(遺伝子や「ミーム」)としたほうがよさそうである。

3.15 文化進化論という考え方

前節で「ミーム」について触れたが、遺伝子にはDNAの二重螺旋という顕微鏡で見える実体があるのに対して、「ミーム」にはそのような物理的な実体はなく、抽象的・概念的な存在と言える。したがって、「ミーム」によって文化が伝わったり変わったりしていく様子をイメージするのはとても難しい。

その一方で、アレックス・メスーディは、『文化進化 ダーウィン進化論は文化を説明できるか』において、(「ミーム」のような概念を持ち出さなくても)既存の進化の理論の枠組みによって文化の進化を説明できると主張している(Mesoudi.A.2011,pp.48-59)

その説明に彼が使っているのは、カヴァリ=スフォルツァ、フェルドマン、ボイドが構築した進化プロセスの数理モデルであるが、個人的な感想としては、遺伝子を進化の基本単位としたまま文化を説明するには無理があり、いったん進化の理論から離れたほうが、より柔軟に文化の伝達や変化を説明できるのではないだろうか。

この分野でもう一冊注目されている本として、ロナルド・イングルハートの『文化的進化論 人びとの価値観と行動が世界をつくりかえる』が挙げられる。イングルハートは、「世界価値観調査」を世界的に拡張するのに貢献した人物であり、同書にも「世界価値観調査」で得られたデータがふんだんに織り込まれている。したがって、同書の内容は、理論よりも、調査による実態把握に重点が置かれている。同書には、本提言において重要な内容が含まれるので、第3部で再度取り上げることにする。

第4章 王の誕生と戦争の始まり

第3章では、ヒトが進化によって、さまざまな心の動きを身につけていったこと、そして最終的に、言語と文化を梃子に遺伝子の命令を乗り越えて自由意志で選択を行えるようになった道のりを見てきた。それはそれですばらしいことであるが、今から1万年くらい前に、ヒトは(今から思えば)間違った選択をしてしまったかもしれない。この第4章では、そのことについて述べる。

4.1 バックミンスター・フラー『クリティカル・パス』のなかの寓話

アメリカのデザイン・サイエンティストであるバックミンスター・フラーは、人類の生存を持続可能なものとするさまざまな概念(たとえば「宇宙船地球号」)や具体的なプロダクト(「フラードーム」「ダイマクション・マップ」など)を発明した。彼の著書『クリティカル・パス』は、人類の生き残りのための道筋を提案した一冊であるが、そこには次なような寓話が書かれている。少し長くなるが、そのまま引用する。

自分の民と群れの世話をしている羊飼いの王(※)がいる。そこに、ウマにまたがり棍棒を腰に吊るした小男がやってきた。彼は羊飼いの王のところに乗りつけ、頭上から見おろして言う。「さて、羊飼いさんよ、あんたがあそこで飼っているのはとてもみごとなヒツジだからな。知っているかい、ここら荒野であんな立派なヒツジを飼うっていうのはかなり危険なんだぜ。この荒野は相当危ないんだ」。羊飼いは答える。「俺たちは何世代もこの荒野でやってきたが、困ったことなど一つも起きなかった」。

それ以来、夜ごと夜ごとヒツジがいなくなり始める。連日のように、ウマに乗った男がやってきては言う。「まことにお気の毒なことじゃないか。ここはかなり危険だって言ったろう、なあ、荒野じゃヒツジがいなくなっちまうんだ」。とうとう羊飼いはあまりに災難がつづくので、男に「保護」を受ける対価としてヒツジで支払い、その男が自分のものだと主張する土地で独占的に放牧させてもらうことに承諾する。

羊飼いが侵入している土地は自分の所有地だという男の主張にあえて疑問をさしはさむ者はいなかった。男は、自分がその場所の権力構造であることを示すために棍棒を持っていた。彼は羊飼いの背丈をはるかに越えて高く立ち、あっという間にウマで近づいて羊飼いの頭を棍棒でなぐることができた。このようにして、何千年も昔に、20世紀でいうゆすり屋の「保護」と縄張りの「所有権」とが始まったのである。小男たちはこのときはじめて、いかにして権力構造をつくり、その結果、いかにして他人の生産力に寄生して生活するかを学んだのだった。

その次に、ほかのウマに乗った連中との間で、誰が本当に「この土地を所有している」と主張できるかを決する大規模な戦いが始まった。……(Fuller,1998,p.135)

(※)原文は「king shepherd」。国ができる前の時代の物語に「王(king)」が登場するのは違和感を感じるが、たぶん集団をまとめるリーダー的な地位を指しているのだろう。

この寓話は、先史時代の世界に「王」が誕生したきっかけを描いた寓話だと考えられる。「ウマにまたがり棍棒を腰に吊るした小男」は、自作自演で脅威を作り出すことによって働かずに富を得る権力構造を手にし、この手法は現代にまで脈々と受け継がれている。

4.2 集落を作って定住し始めた理由

『クリティカル・パス』の寓話は集団の外から突如「ゆすり屋」が現れたケースだが、集団内部の特定の人間がいつの間にか権力者の座についてしまうケースもある。

そのプロセスを簡潔に示すと、集団内の役割の分化 → 重要な役割を担う人が高い地位につく → 世襲化 → 王の誕生 という図式になる。もしかすると、このような過程を経て他の集落より早く王が誕生した集落が、他の集落を支配下におこうとする時に、『クリティカル・パス』の寓話のようなことが起きたのかもしれない。

高い地位についた権力者がたくさんの分け前を横取りするためには、余剰生産物の存在が前提となる。これは狩猟採集から農耕・牧畜に移行して、収穫物が貯蔵されるようになって初めて可能となる。つまりこれは、集団が1カ所に定住していることを意味する。

このように、農耕・牧畜の開始が定住の契機だと考えるのが一般的であるが、進化心理学者のロビン・ダンバーは、定住のきっかけは農耕や牧畜が始まったからではなく、外部からの襲撃に対する防御のためだったと主張している(Dunbar,2023,p.198)。

たしかに、この時期の集落の周りには防御のための濠や塀があり、見張のための高見櫓も設置されている。

しかし、これは「卵が先か、鶏が先か」の議論と同じで、どちらが先と明確に言い切ることはできないのではないかと思う。集団が他の集団に戦いを挑むには、それを企てて指揮する王の存在が必須である(一般市民はそんなことはしないだろう)。王が誕生するためには、余剰生産物の存在が必要であり、それには農耕と定住が必要である。

ただし、王が登場する時期に地域的なばらつきがあった場合には、先に王が登場した他国から攻撃を受ければ、自分たちも集落を作って防除せざるを得なくなるだろう。

なお、トルコ南東部にあるギョベックリ・テペ遺跡(年代はおよそ12,000年前)からは巨大な神殿などが見つかっているが、今のところ周辺から農耕や牧畜の痕跡は見つかっていないので、人々はまだ定住せずに狩猟採集生活をしていたと考えられる。ということは、日常的には移動して狩猟採集をしながら、宗教的な儀式の時だけこの場所に集まったのではないかと考えらえる。これは定住へと移行する過渡期の形態かもしれない。

4.3 集落内に食物を蓄える蔵ができる

ヒトが定住し始めた理由については意見が分かれているが、いずれにしても、定住することによって、食物を蓄えることが可能になったのは間違いない。草原を移動中に重い物を持ち運ぶことはできず、食物の備蓄はごく僅かだったはずなので、食物を見つけられないことは死に直結した。したがって、定住とともに、大きな蔵を作り食物を蓄え始めたのは当然の行動だっただろうし、狩猟採集生活時代にはまだそれほど強くなかった所有の概念が強化されたのだろう。

日本列島における弥生時代の集落の遺跡である「吉野ヶ里遺跡」を訪ねたことがある。濠と塀で囲まれたエリアにたくさんの蔵が建てられており(もちろん当時の様子を想像して再現したものであるが)、食物や武器や日用品などが思った以上に大量に、かつ整然と保管されていたことが印象深かった。

狩猟採集生活時代の飢えの体験は、ヒトの遺伝子にも組み込まれている。ヒトには、糖や塩分や脂肪の摂取に歯止めをかける機能がなく、それが現代人の肥満につながっているようだ。ヒトの遺伝子が形成された時代には飢えの連続だったので、食に歯止めをかける機能が進化しなかったのは当然である。

その後の歴史において王や権力者たちが貪欲に富を蓄えた行動も、現代の機関投資家たちが巨額の資金を動かして利鞘を稼ぐ行動も、その原点にあるのは遺伝子に組み込まれた飢えの記憶ではないだろうか。

4.4 社会の階層化と王の誕生

農耕や牧畜が始まったからか、あるいは他国からの襲撃に対する防御のためかは意見が分かれるが、1万年くらい前から、ヒトは集落を作って暮らすようになった。

集落は急速に拡大し、やがて都市国家や小王国の規模になった。当時の遺跡の外壁や家の造りには、明らかに防御のための備えとみられるものがたくさん残っている。また、当時のヒトの骨を分析すると、暴力を受けたと思われる痕(つまり戦死した痕)が多く見つかる一方で、狩猟採集生活をしていた頃よりも栄養状態はむしろ悪化していて、この点から見れば、食料確保よりも防御の方が優先課題だったのだろうと考えられる。少し後で紹介する吉野ヶ里遺跡の深い環濠、高い塀、そして高見櫓を見ると、それがよく分かる。

それほどまでに襲撃に対する防御が必要だということを裏返せば、反対に積極的に他の集落を襲撃していたということだ。それではどうしてヒトは、他の集落を襲撃するようになったのか?この辺りに戦争の起源が隠されていると思われる。

第3章で見てきたように、ヒトは血縁者や小集団内の仲間に対しては利他的な行動をするように進化してきた。血縁者がうまく生き残れば自分と同じ遺伝子が次世代にたくさん残ることになるし、集団内の仲間に貢献すれば後でそのお返しが期待できるからである。ただし、こういった利他的な行動の範囲は小集団内に限られ、集団の外部の者に対しては逆に排他的に振る舞うように進化してきた。

ただ、こういった排他的傾向だけでは、積極的に他の集落を襲撃する動機としては弱くて不十分だと感じる。わざわざ襲撃を仕掛けるからには、何かそれ以上の理由があるはずである。たとえば次のような理由である。

- 寒冷化や砂漠化による食物の減少、あるいは食物生産量を超える人口の増加によって、他の集落の食物や耕地を奪わないと生きていけなくなった

- 集落が大きくなり社会が階層化するにつれて、襲撃を企てて指揮するリーダーが現れた

1.は最初のきっかけになったかもしれないが、大規模かつ継続的に襲撃が行われるためには、2.のようなリーダーの存在が不可欠であろう。集落がさらに大きくなり国のレベルなると、リーダーは王と呼ばれるようになる。王が戦争を好む理由は、

- 領土が広がれば、より大きな権益が得られるから

- 王はその地位を自分の子や血縁者に世襲しようとするが、領土が広がれば、より多くの権益を次世代に引き継げるから

- 外部に敵を作ることで、国内の結束を固めることができるから

- 征服した相手から奪った資源の一部を、戦争の功労者の恩賞に充てることができるから

- 敵を打ち負かすことによって、王自身の自尊心(=pride)が満たされるから【自尊心については3.4を参照】

このような王の地位が確立されていく時期と、襲撃が激化する時期が一致しているので、これが「戦争の起源」と言っていいだろう。さらに、数百万人の規模になった国民を一つの方向に向かわせるために、「高みから道徳を説く一神教の神」が考え出されたのである。

4.5 一神教の誕生

第3章で見てきたように、ヒトが現生人類(ホモ・サピエンス)に進化し、脳のメンタライジング・ネットワークが発達するにつれて、霊的存在を信仰する心の動きが小さな集団内で共有されて、初期の宗教(アニミズムやシャーマニズムなど)が生まれた。

その後もヒトはずっと小規模な集団で狩猟採集生活をしていたが、4.2でみたように、今から1万年ほど前に、侵略者に対する防御の目的が主因で大規模な集落で暮らすようになり、非血縁者がいる大きな集団で暮らすストレスに対処するために、宗教の儀式が複雑化し、専門の聖職者も現れ、教義宗教が生まれた。

ただ、この頃はまだヒトは多くの神々を信仰しており、(擬人的に表現するならば、)神々の側も人間の行動に細かく干渉して道徳を説くようなことはなかった。

ロビン・ダンバーは一神教の「高みから道徳を説く神」の成立について、枢軸時代と呼ばれている紀元前千年紀(今から3000年ほど前)に、社会と政治がより一層複雑化し、都市の人口が100万人規模に増大するなかで、人々の心を一つにして社会を安定させるために(あるいは外敵に勝つために)、「高みから道徳を説く神」の信仰が生まれたと説明している(Dunbar, 2023,p.217)。この神を考え出したのは、おそらく王の有能な参謀だったのだろう。

なお、参考までに付け加えると、一神教の神の絶対性には次のような段階がある。

- 単一神教:多くの神々の存在を認めつつ、そのなかの特定の神を最高神として崇拝する。

- 拝一神教(monolatry):自分たちは唯一の神を信仰するが、他民族が別の神々を崇拝していることは認める。

- 唯一神教、絶対的一神教:あらゆる人が自分たちが信じる唯一の神を信ずべきものとして他の神を認めない。

ユダヤ教も、初期には拝一神教だったものが、ある時期から唯一神教になっていったと考えられている。

4.6 父系社会の進展

第3章で、男女の役割分担が固定化し、男性優位の社会へと移行したのは、農耕や牧畜が始まってからであると述べた。

これに加えて、社会における役割分担が進むと、それによって配分に差ができ、格差が生じ、社会が階層化し始めた。これが家父長制や一夫多妻制と結びつくと、運よく高い地位につくことができた男性は多くの配偶者を得て、次世代に多くの遺伝子を残せるようになった。

さらに、高い地位についた男性は自分と同じ遺伝子を持つ子供や血縁者にその特権を引き継ごうとするので、高い地位が代々世襲されるようになった。こうして特権階級(=貴族)が生まれた。

また、一神教の教義も主に男性の聖職者の視点で整備されたので、父系社会の傾向をよりいっそう強めることになった。

現代では男女平等が普遍的な価値観となってはいるが、それでも世界中の多くの国々や地域で、いまだに男性優位の価値観が根強く残っている。繰り返しになるが、このような価値観の出発点は、農耕や牧畜が始まった時期に体格と体力に優る男性が生産手段を独占したことである。

4.7 ピラミッド型組織の起源は軍隊

国の行政機関、株式会社、各種団体など、現在のほとんどの組織は、代表者を頂点とするピラミッド型の構造をしている(ピラミッド型組織は、後の章で述べる「伽藍組織」と同義である)。

このピラミッド型組織の起源は、軍隊である。1万年くらい前に、ヒトは急に大規模な戦争をするようになった。戦争に勝つためには、王や指揮官は部下を自分の思い通りに、まさに駒として動かす必要があり、その最も有効な仕組みが一元的な指揮命令系統を持つピラミッド型組織だった。

ピラミッド組織に属する人間は、さまざまな局面において「組織人格」として振る舞う必要があり、その瞬間には一個の人格を持った自分という存在を消し去る必要がある。別の言い方をすれば、組織人格の「ペルソナ(仮面)」を被る必要がある。

その後のヒトの歴史において、戦争目的ではない他のほとんどの組織に、ピラミッド型組織が流用された。その理由は、ピラミッド型組織の構造が直感的にわかりやすかったからではないだろうか。

アメリカの電話会社の経営者であり経営学者でもあったチェスター・バーナードは、組織には「機会主義的要因」と「道徳的要因」の二面性があると述べている(Barnard, 1968,p.210)。私は学生の時にこの考え方に接して強い感銘を受けたが、今考えれば、組織の「道徳的側面」はピラミッド型組織の非人間性に対する苦肉の弁明だったのかもしれない。

現代社会の「生きにくさ」の最も大きな原因は、ヒトが組織の中では組織人格というペルソナを被る必要があることだと思う。

4.8 日本の縄文時代と弥生時代の比較

日本列島では、およそ1万6000年前から、ヒトが主に狩猟採集生活をしていた縄文時代が始まり、その後1万年以上にわたって続いた。

アフリカやヨーロッパなどにおける狩猟採集生活は、食べ物や水を求めて移動する生活が一般的だったようが、当時の日本列島は食べ物や水が豊富で容易に手に入れることができたためか、人々は集落を作って定住していた。無数の出土品から、当時の定住の様子が詳細に分かる遺跡として、青森市の山内丸山遺跡が有名である。

その後、紀元前8〜10世紀頃に、大陸から稲作技術が入ってきて、稲作を中心とした弥生時代に徐々に移行していった。縄文時代から急に弥生時代になったのではなく、両時代はかなり長い間併存したと考えられている。

私は、縄文時代の遺跡である三内丸山遺跡(青森県)、下野谷遺跡(東京都)、炉畑遺跡(岐阜県)、そして弥生時代の遺跡である吉野ヶ里遺跡(佐賀県)、板付遺跡(福岡県)などを訪ねたが、その違いは一目瞭然である。

縄文時代の集落が豊かな森林に囲まれた広場に竪穴式住居が環状に並んでいるのに対し、弥生時代の集落は深い濠、高い塀、そして鋭い逆茂木(乱杭)に囲まれており、集落の中には見張りのための高見櫓がある。兵士が待機するための詰所や武器の倉庫もあり、弥生人にとって外部からの襲撃がどれほど差し迫った脅威だったかを窺い知ることができる。

弥生時代の中心的な生業は稲作であり、収穫した米は倉庫で次の収穫期まで保管することになる。守るべきものができたことも、争いが始まった理由だろうか?

弥生時代の吉野ヶ里遺跡を見ると、もう一つ気づくことがある。壕と塀で守られた集落の中に、さらにもう一重の濠と塀で守られた区画があり、限られた者(巫女や有力者など)だけがその区画に立ち入ることができる点である。縄文時代の遺跡にはこのような区画は見当たらないので、弥生時代に入ると急に社会の階層化が進んだと考えられる。

4.4 で述べたように、争いを企てて実行するのは、常に王やその側近だったのだろう。

4.9 王の支配と戦争に至る進化の道のり(ヒトはどこで道を誤ったのか?)

「高みから道徳を説く神(=一神教の神)」が現れたのは、ヒトの長い進化の歴史のなかではごく最近で、枢軸時代と呼ばれる紀元前千年紀のことである。この時期には社会や政治が複雑化し、都市の人口は100万人規模になっていた。帝国と呼ばれるような強大な国家同士が激しい戦争を繰り広げるようになったのもこの頃からである。それでは「王はなぜ国を支配できたのか?」「国と国はなぜ戦争をするようになったのか?」、その理由を以下に箇条書きにしてみる。重要な語句は太字にしてある。

- 多くの哺乳類において、配偶者獲得競争に勝つために、オスの体格が大きくなり、犬歯が鋭くなり、攻撃的な性格が強まった

- ほとんどの類人猿に共通する特徴として、メスは配偶者のオスに忠誠を尽くす一方、オスは他のオスの暴力からメスや子供を守るという力学関係が生まれた

- チンパンジーとヒトでは、大脳新皮質の発達で得られたメンタライジング能力によって自尊心(=pride)が芽生え、オス(男性)は「高い地位につきたい」「集団を支配したい」という強い欲望に駆られるようになる

- その一方、太古の自然環境下では経験豊富な年長者や実力者の発言に素直に従った方が生存に有利(適応的)だったので、上位者に対する従順さも進化した

- ヒトのメンタライジング能力の志向性の高次化によって、霊的な存在を信仰する心の動きが集団内で共有され、アニミズムなどの初期の宗教が始まった

- およそ一万年前に始まった農耕や牧畜はそれ以前の狩猟採集生活に比べて重労働なので、体格と体力に優る男性が生産に必要な資源を独占所有するようになって、男性優位の傾向がいっそう強まり、家父長制が社会に広まっていった

- 農耕や牧畜によって食物を蓄えることが可能になるとともに、役割の分担が始まり、分配に格差が生まれ、社会が階層化していった

- 家父長制かつ一夫多妻制の社会では、高い地位についた男性ほど多くの配偶者を得て、次世代に多くの遺伝子を残せるようになった。

- 高い地位についた男性は、その特権を自分と同じ遺伝子を持つ子供や血縁者に引き継ごうとするので、高い地位は代々世襲されるようになった

- 上記3.で芽生えた自尊心は、古い遺伝子に由来する8.や9.の傾向をさらに加速させ、権力の頂点に立った王は他国を積極的に侵略するようになった

- 人口の爆発的増加も、他国を侵略しようとする好戦的な性向を後押しした

- 王は、外敵を作ることによって、国民の目が内政問題に向かないようにするとともに、国民の帰属意識(アイデンティティの感覚)を高めることができた

- 被支配者階級となった国民は、上記4.の理由から、王の決定に従順に従い、王のために他国と戦わざるを得なくなった

- 戦争が頻発し他国から侵略されるリスクが高まると、防御のための強固な城壁で囲まれた大都市が形成されるようになった

- 大都市での生活に伴うストレスに対処するために、宗教の儀式が複雑化し、儀式のための神殿が造営され、教義宗教へと発達した

- 都市がさらに巨大化し、戦争も激化すると、それに伴う大きなストレスに対処し、人々の心を一つにするために「高みから道徳を説く神」が考え出され、一神教が成立した

- 王たちが国家統一のための梃子として利用したため、一神教は世界中に広まり、その排他的な教義ゆえに現代でも深刻な分断と対立の原因となっている

農耕や牧畜の開始をきっかけにヒトが採用した社会の枠組み、つまり少数の為政者が社会全体を率いる枠組みにおいては、「自分の遺伝子をできるだけたくさん次世代に残したい」という本能に基づいた一個人の欲求のために、社会全体が争いに巻き込まれてしまう。さらに、メンタライジング能力によって芽生えた自尊心(=pride)に駆り立てられた為政者は、自らの支配力を強化するために他国への侵略を加速させていったのである。

4.10 進化によって獲得され、当初は適応的だった形質の誤作動

前の4.9では、「ヒトはどこで道を誤ったのか?」という言い方をしたが、もしかすると、この表現は適切ではないかもしれない。なぜならこの表現では、「ヒトが自らの意志で選択をしたが、それは誤った判断だった」というニュアンスが強いからである。もしこれがヒトの意志による選択ならば、もっといろいろな選択のパターンが人類の歴史として残っているはずだが、世界中のさまざまな地域の歴史は、概ね同じようなものばかりである。これをどう考えればいいのか?

これら数々の間違った選択のきっかけは、ヒトの意志ではなく、自己複製子(遺伝子や3.14で触れた「ミーム」)からの命令だったと考えれば、世界中で同じような歴史が同時並行的に進行してきたことに合点がいく。それならば、2.6で触れた究極要因、つまり「なぜ起きるのか?」に焦点を当てて、4.9をもう一度まとめ直そう。ここで重要な点は、これらが進化によって獲得され、当初は適応的だった形質の誤作動であるということである。

ドーキンスは、とても分かりやすい誤作動を例示している。蛾は自らロウソクの炎に飛び込むといった、まるで焼身自殺のような行動をすることがある。このような破滅的行動は、実は遥か遠方の月や星以外に人工的な光がなかった時代に進化した形質の誤作動である。蛾は、このような光をコンパスとして利用し、光に対して何度の角度で飛ぶといった経験則を無条件に適応するために、螺旋状の飛跡を描きながら火に飛び込んでしまうのだ(Dawkins,2007,p.254)。

この例と同じように、ヒトが狩猟採集生活をしていた頃までに進化によって獲得した適応的な形質が、定住を機に急激に変化した生活環境に対しては適応的でなくなって誤作動を起こしたのが、ヒトが道を誤った理由の本質である。

このタイミングで、以下の各番号の節を読み返してほしい。それぞれの誤作動の内容がよく理解できると思う。

【誤作動Ⅰ】2.9および3.13で見たように、「志向姿勢」は、サバンナで猛獣と遭遇した時にとっさに対応できるという点で、狩猟採集生活時代のヒトにとって適応的だった。ところが「志向姿勢」の副次的な作用として、自然界のありとあらゆるものに「意図」があると擬人的に捉える傾向をヒトにもたらした。これが誤作動を起こした結果、人格を持った神への信仰が始まり、やがて一神教の信仰へと発展して、大きな負担を伴う教義への絶対的な服従や、他の宗教との深刻な対立をもたらした。

リチャード・ドーキンスは、『神は妄想である––宗教との決別』のなかで、「宗教的な行動は、別の状況では有益な、あるいはかつては有益だった、私たちの心理の奥底にある性向の誤作動、不幸な副産物なのかもしれない」と述べている(Dawkins, 2007,p.256)。なおドーキンスは、宗教の起源として、後述の【誤作動Ⅴ】も重要視している。

【誤作動Ⅱ】3.4で見たように、「自尊心(=pride)」は、当初は、集団の中で自分が他者からどれくらい受け入れられているかを測る計測器(ソシオメーター)として進化したと考えられているが、この感情の誤作動が、高い地位、集団の支配、他国の侵略、そして「いじめ」の原動力となっている。それだけではない。自尊心の誤作動は、他の誤作動を増幅させる強い影響力を持っている。

【誤作動Ⅲ】3.5で見たように、近親者が多い小集団内での生活が何万年も続いた時代に適応的だった「情動的共感」が、その後の複雑化した社会において誤作動し、特定の宗教、政治イデオロギー、所属する集団の規範などに対する熱狂的な支持と、それに反対する人たちへの激しい憎悪のエネルギー源となっている。

【誤作動Ⅳ】3.8で見たように、フリーライダーが存在すると集団内の利他行動が消滅してしまうので、ヒトは集団内にフリーライダーが存在しないか、常に目を光らせるように進化した。しかし、この形質の誤作動によって、ヒトは他人の行動をこと細かくチェックし、フリーライダーだけでなく、自分や集団内の多数派とは違う行動や考え方を排除するようになった(これは「いじめ」の引き金にもなる)。それとは逆に、他人の目を常に気にして、人とは違う行動を自粛するようになった。

【誤作動Ⅴ】3.9で見たように、ヒトが狩猟採集生活をしていた頃の環境の変化は、天変地異を別にすれば、数百年、あるいは数千年単位でゆっくりと進行した。少なくとも、直接言葉で伝承することができる2〜3世代の間は同じ環境がずっと続いたので、経験豊富な年長者や有力者が言うことにはそれなりの重みがあり、それに従っていれば生き残れる確率が高かったはずである。このように狩猟採集生活の時代においては、年長者や有力者に従順な傾向は適応的であったが、短期間のうちに状況が変化する環境や、民衆を騙そうとする為政者が悪巧みをする環境においては、これが誤作動を起こす確率は極めて高い。

なお、ドーキンスは、集団での宗教の信仰はこの誤作動によって広まったと指摘している(Dawkins, 2007,p.257)。

【誤作動Ⅵ】3.10で見たように、脳はたくさんのエネルギーを消費する燃費の悪い臓器なので、エネルギー補給が十分でなかった時代には、できるだけ脳に大きな負荷をかけたくないというニーズがあった。そのため大脳新皮質のような高度な認知資源を使った[タイプ2]の思考過程を使うことを控えて、進化的に組み込まれたモジュールや、その他後天的に身につけたヒューリスティックを使った[タイプ1]の思考過程が多用されたと考えられる。現代においてもそれが誤作動を起こし、ヒトは短絡的に即断しがちである。

【誤作動Ⅶ】3.12で見たように、哺乳類に共通する進化の方向性として、配偶者獲得競争に勝つために雄の体格が雌に比べて大きくなり、犬歯が鋭くなり、性格が攻撃的に進化した。ヒトの場合は、進化が進むについてこれらの形質が徐々に弱まって、現生人類(ホモ・サピエンス)が狩猟採集生活をしていた頃には、比較的男女平等な社会になっていた。しかし、狩猟採集よりも重労働の農耕と牧畜が始まると、これらの形質が誤作動を起こし、体格と体力に優る男性が生産に必要な資源を独占して、男性優位の父系社会が広まっていった。

【誤作動Ⅷ】4.3で見たように、王や権力者たちの蓄財行動や、機関投資家たちの投機行動は、狩猟採集生活の時代の飢えの体験によって進化した遺伝情報が、農耕と牧畜の開始によって強化された所有の概念と結びつくことよって生じた誤作動である。

【誤作動Ⅸ】(これを誤作動と呼ぶべきか迷うが、)すべての生物に共通の最も根源的な本能は生き残るために全力を尽くすことであり、生存のために必要であれば、それ以外の自由の放棄には目をつむることが多い。たとえば、為政者からの理不尽な命令に従う最大の理由は、生き残るためである。

なお、各誤作動の記述には、進化に関するミクロの視点と、社会・経済・文化に関するマクロの視点が混じっているように感じるかもしれないが、第3部においてきちんと整理してまとめる予定である。

さて、ここで現在に目を転じて、今世界中で起きているさまざまな問題を、上記の「誤作動」に照らし合わせて考えてみよう。なぜそんなことが起きるのか、納得がいくのではないだろうか。

1.4で紹介したウィルソンの言葉を、ここでもう一度繰り返す。「われわれは、石器時代からの感情と、中世からの社会システムと、神のごときテクノロジーをもつ(Wilson, 2013,p.2)。この大きなギャップによって、誤作動が増幅され、より深刻化しているのである。

しかし、そんな悲観することはない。ヒトは、言語によって文化を形成することで、遺伝子の変化を経由しない新しい進化の方法を手に入れた。ヒトには自由意志があり、自らの選択によって遺伝子の束縛を振り解くことが可能である。繰り返しになるが、「遺伝子決定論」は間違いである。

ドーキンスは著書『利己的な遺伝子』の第11章「ミーム−新登場の自己複製子」の末尾に「この地上で、唯一われわれだけが、利己的な自己複製子たちの専制支配に反逆できるのである」と書いている(Dawkins,1991,p.321)。「ミーム」による進化は、自己複製子の「誤作動」を逆に修正する方向に働く可能性を秘めているのだ。

これから第3部で提案しようとしている内容はまさにこの「自己複製子の専制支配に対する反逆」である。今こそ、新しい価値観に基づいて、古い時代に形成された遺伝情報の誤作動を修正する時なのである。

4.11 再度「人類カレンダー」を

第1部を終えるにあたって、再び本稿末尾にある「図表1 人類カレンダー」を見てほしい。これまで見てきたヒトの進化過程の時間軸上の距離感を掴んでもらえると思う。ヒトが進化してきた約700万年の歴史を1年間に見立てると、ホモ・サピエンスの登場は12月21日の出来事であり、農耕や牧畜が始まってからはまだ半日しか経っていない。つまり、「誤作動」が起き始めたのは、大晦日の午後からである。

————————————————

【第1部のまとめ】

- ヒトの心の動きは遺伝情報によって決定されているわけではないが、ヒトにはどういう傾向があるのかを知ることは、ヒトの社会について考えるときにきわめて重要である

- 進化は集団を対象とした概念であるが、自然淘汰がかかる単位は集団ではなく個体(もしくは自己複製子)である

- ヒトはメンタライジング能力によって得られる「志向姿勢」によって、他者の考えていることを推察する

- 「志向姿勢」は自分自身に対しても向けられる

- メンタライジング能力によって芽生えた「自尊心」が、高い地位や集団の支配などに対する欲求を生み、侵略戦争を仕掛ける動機にもなっている

- 情動的共感、認知的共感、直接互恵性、間接互恵性、フリーライダーの監視、道徳感情などは、進化の過程で生まれた心の動きである

- ヒトが言語と文字を発明し、文化を形成したことにより、遺伝子の変異を経由せずに、選択を行なって行動を変えることができるようになった

- 今から約1万年前にヒトが集落を作って暮らすようになったのをきっかけに、「進化によって獲得され、当初は適応的だった形質の誤作動」が起こり始めた(主な誤作動は4.10)

————————————————

第2部 「自由で機能する社会」の姿

第1部では、進化の道のりを辿ることによって、ヒトの「本性」を明らかにしてきた。加えて、序章で提示したいくつかの「なぜヒトは?」という諸問題は、ヒトが進化によって適応的に獲得してきた形質の「誤作動」によって生じていることを明らかにした。

この提言が目指しているのは、これらの誤作動を修正し、ヒトにとって生きやすい社会を再構築しようというものであるが、それでは、ヒトにとって生きやすい社会とはどのような社会だろうか?それが探るのが第2部のテーマである。

太古の生物が生き延びるためにとった回避行動を起源とする「自由」は、ヒトだけでなくすべての生物にとって最も基本的な能力(=本能)である。さらにヒトは、コミュニケーションの力によって、遺伝子の命令を超えて選択を行えるようになった。

したがって、ヒトの集団である社会においては、「すべてのヒトが自分は自由だと感じられる」ことが、最も優先される目標である。さらに、その社会は、概念上の空想ではなく、そのなかでヒトが自分の位置と役割を持ち、自由のレベルが常に向上し続ける動的なシステムでなければならない。言い換えれば、「機能する社会」でなければならない。「自由で機能する社会」がどのような社会であるかを明確にするのが、第2部のテーマである。

第5章では、「自由」とは何か、そして「自由で機能する社会」とは何かという基本的な定義を確認する。そのうえで、第6章と第7章では、「自由で機能する社会」が宗教・哲学・科学によって歪められてきた歴史を振り返る。そして第8章では、「市民革命」と呼ばれるものがほんとうに「自由で機能する社会」を実現できたのかを検証し、第9章では、現代社会において「誤作動」がさらに深刻化している様子を見る。

このようなヒトの迷走を時系列的に俯瞰したうえで、第10章において、「自由で機能する社会」の姿が垣間見られる具体的事例を紹介する。これによって、この提言が目指している方向性が明らかになるはずである。

第5章 自由とは?「自由で機能する社会」とは?

ヒトには自由意志があるのかないのか、古代から現代に至るまで、熱い論争が繰り広げられてきた。そのような状況を踏まえつつ、本章では自由とは何かを考える。そのうえで、本提案のタイトルにもなっている「自由で機能する社会」とは何かを示したい。

5.1 自由意志をめぐる長い論争

これまでの章では、暗黙のうちに、「ヒトは自由意志に基づいて選択することができる」という立場をとってきた。

しかし、自由意志が存在するか否かについて、特に西洋において、激しい論争が繰り広げられてきた歴史があるので、それらを無視して、何の根拠も示さないまま「自由意志は存在する」という立場を取るのはフェアではないと思う。この問題は第7章で再び取り上げることになるので、ここでは、なぜ自由意志は存在するという立場を採用するのかという点だけを述べたい。その羅針盤として、木島泰三の『自由意志の向こう側』を参考にするが、念のために付け加えると、どうやら木島は決定論を支持する派に属するようである(木島,2020,p.22)。

決定論と自由意志をめぐる論争は古代ギリシャの時代から現代に至るまでずっと続いているが、特にニュートンに始まる古典力学が大きな成果を挙げてからは、自然法則を根拠にした決定論が強く主張されるようになった。このような決定論からは、「この宇宙が誕生した時からすべての出来事が自然法則によって決定されているのだったら、人間の自由意志なんて存在しないじゃないか」という不穏な帰結が出てくる。因果論的決定論に従えば、ある人が朝出かける前に、たまたまその日の気分で派手な色の服を選んだお蔭で、自動車の運転手がその人に気づいて、交通事故で死ぬのを免れたという選択肢も、宇宙が始まった時からすでに決定されていたことになる(木島,2020,p.8)。

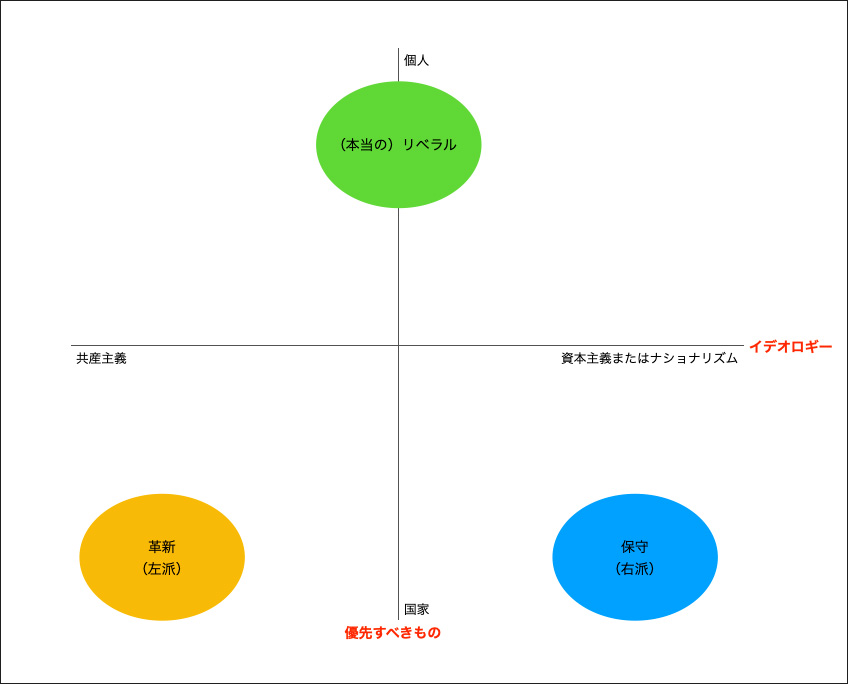

決定論と自由意志をめぐる論争をごく大雑把にまとめると次の表のようになる。本当はもっと複雑に枝分かれして分かりにくいのだが、今後の展開のために大胆に分類してみた。

【決定論・非決定論と自由意志】

分類 | 決定論か非決定論か? | 自由意志は存在するか? |

ハード決定論 | 決定論 | 存在しない |

両立論 | 決定論 | 存在する(決定論と両立する) |

運命論 | 決定論(神による予定説等) | 存在しない |

自由意志肯定論(リバタリアン) | 非決定論 | 存在する |

木島は、「決定論者たちは何を貫こうとしてきたか?」という点についてこう述べている。彼らが貫こうとしているのは『「自然主義的人間観の肯定」ではないか。「自然主義的人間観」とは、自然科学を用いて解明された知見によって、世界と人間をすべて理解しようとする立場だ。つまり人間の意志なり自由なり主体性なりが、そのようなものをあらかじめ想定できない要因によって決まってしまう、という事実こそが、貫こうとしている立場の核心にある』(木島,2020,p.22)

逆に「リバタリアンたちは何を守ろうとしているか?」について木島は、ロバート・ケイン<上の表の自由意志肯定論(リバタリアン)に属する>を引用しながら、次のように述べている。『単なる非決定は、宇宙の出来事の経過に「枝分かれ」がありえて、そのどちらにでも進みうる、というだけのことだが、ケインは、これは自由が成り立つために必要な条件であるとしても、十分な条件ではないと考え(Kane 1996, p.170-171)、自由意志をより積極的に「自分自身の目標または目的の創造者(ないし創始者)でありかつその維持者であることができるという、行為者の諸能力」と規定する(Kane 1996, p.4)』(木島,2020,p.22)

このケインの主張の十分な条件の箇所こそ、まさに私が言いたいことである。ヒトが新しい目標や目的を創造できるからこそ、その具体的な道筋をこの文章で提言しようとしているのである。

一方、決定論者たちが貫こうとしてきたもののなかで、「自然科学を用いて解明された知見によって、世界と人間をすべて理解しようとする立場」という箇所は、まるで「自然科学を用いて解明された知見」を絶対神のような存在に祀りあげているようで強い違和感を感じる。たしかに、自然科学が発見した数々の法則が人類に大きな恩恵をもたらしたことは否定できない事実だが、自然科学の法則はあくまでも、自然をある特定の角度から眺めた時に見える一面的な、あるいは断片的な像でしかない。しかも、測定機器や数学の方程式などの道具を通して眺めた像(つまり道具に依存した像)である。

特に、量子力学的な物の見方が広がる前の古典力学の方程式は決定論的な結果しか出てこないフレームなので、その結果を根拠に決定論を主張するのは、たとえば「もっぱら青色の波長の光だけに反応するセンサーで測定した結果をもとに、この世界には青色の光しか存在しない」と主張するようなものである。

上の表の分類の「両立論」の立場にいる哲学者のダニエル・C・デネットは、決定論が自由意志を否定する根拠になっている不可避性(あるいはその源になる回避)の概念は設計レベルに属するもので、物理レベルに属するものではないと言っている(Dennett, 2005,p.92)。つまり、決定論か非決定論かは原子レベルでの話で、それらがシステムとして構成された設計レベルでは、決定論か非決定論かに関係なく選択は可能で、自由意志は存在するのである。

自分にとっては、この主張がいちばん腑に落ちる。

5.2 ダニエル・C・デネットによる自由の定義

ダニエル・C・デネットは著書『自由は進化する』のなかで、自由(自由意志)とは進化によって発展した自ら選択をする能力だと言っている(Dennett, 2005, Chaps. 1–5, 9–10)。これほど的確に自由の本質を表現している言葉は他にないと思う。どのレベルの自由なのか、あるいは何から自由なのかといったさまざまな視点があるなかで、この言葉はそれらをすべて包括する根本的な自由の定義である。

また、同書を翻訳した山形浩生は「自由とはシミュレーションのツールである」と解説している(Dennett, 2005, p.437)。選択を行う前にシミュレーションが可能ならば、その結果に基づいてよりよい選択を行うことができるからだ。

太古の生物において、生命が脅かされるような状況からの回避行動、すなわち「回避の誕生」が起こって以来、生物は自由が増える方向に進化してきた。つまり、自由意志は進化の理論のなかにきちんと位置づけられているのである。

さらに、3.14で見たように、脳(特に大脳新皮質)が発達したヒトは、言語を使い文化を形成することによって、遺伝子の突然変異や自然選択を経由しなくても行動変化を起こせるようになった。ヒトが言語を発明し、他者とコミュニケーションできるようになったことは、自由の進化史においてエポックメイキングな出来事である。これによって、自分が経験していないこともシミュレーションできるようになった。

自分と他者のシミュレーション結果を比較するためには、自分と他者を並べて考えるための「自分」という意識が必要で、この意識の獲得によってシミュレーションはいっそう高度化した(つまり自由が増えた)。

すでに見てきたように、「自分」という意識を持てるのは、大脳新皮質が関与するメンタライジング能力(志向姿勢)のおかげである。ヒト(ホモ・サピエンス)の遺伝子は狩猟採取生活をしていた先史時代からほとんど変化していないにもかかわらず、言語、コミュニケーション、そして文化を獲得したことによって、ヒトの自由は加速度的に増大した。

ただし、自由を行使し選択したことの結果は、自らが負う責任がある。責任を支える道徳的な心の動きは、第3章で見てきたように自由と共に進化してきたのである。

5.3 フランス人権宣言における自由の定義

1789年のフランス人権宣言の第4条にはこのように書かれている。

自由とは他者を害しないすべてをなしうるということである。したがって、すべての人の自然的諸権利の行使は、同じ諸権利の享有を社会の他の構成員にも確保するということ以外には、限界をもたない。この限界は法によってのみ決定されうる。

ここでは、自由の限界は法によってのみ決定されうるとしており、法治主義の原則が述べられているが、これについてはちょっと違和感がある。

これではよくないと思ったのか、1793年には以下のように修正されており、こちらの方は違和感なく受け入れることができる。

自由とは、他者に害をなさぬあらゆることを行う属人的な権利である。それは自然を原則とし、正義を規則とし、法を防壁とする。その倫理的な限界はこの格言にある通りである――己の欲せざる所は人に施すなかれ。

この条文は、自由の本質をきちんと表現していると思う。

5.4 ジョン・スチュアート・ミルの『自由論』

次は、イギリスの哲学者ジョン・スチュアート・ミルが1859年に出版した『自由論』に沿って、社会と、個人の自由や幸福の関係を考える。

彼の父のジェームズ・ミルが功利主義の始祖のジェレミ・ベンサムの盟友だったことから、ジョン・スチュアート・ミル自身も功利主義の継承者に分類されることが多いが、彼の考え方はベンサム流の功利主義とはかなり違うことをまず指摘しておきたい。『自由論』をよく読むと、考え方のベクトルがまったく逆であることに気づく。

すなわち、ベンサムの功利主義が社会全体として幸福を最大限にしようとしている(ときには個人の自由を制限することもある)のに対して、ミルは一人ひとりの個人の自由や個性(すなわち多様性)を尊重し、社会はできる限り個人に干渉しないことが望ましいとしている点が決定的に異なっている。

まずミルは、自由を次のように定義している。

自由の名に値する唯一の自由は、他人の幸福を奪ったり、幸福を求める他人の努力を妨害しないかぎりにおいて、自分自身の幸福を自分なりの方法で追求する自由である。人はみな、自分の体の健康、自分の頭や心の健康を、自分で守る権利があるのだ。人が良いと思う生き方を他の人に強制するよりも、それぞれの好きな生き方を互いに認め合うほうが、人類にとって、はるかに有益なのである。(Mill,J.S. 2012,p.36)

また、次のようにも言っている。

人間が不完全な存在である限り、さまざまな意見があることは有益である。同様に、さまざまな生活スタイルが試されることも有益である。他人の害にならない限り、さまざまの性格の人間が最大限に自己表現できるとよい。誰もが、さまざまな生活スタイルのうち、自分に合いそうなスタイルをじっさいに試してみて、その価値を確かめることができるとよい。(Mill,J.S. 2012,p.138)

つまり、自由や幸福の追求は、多様性の容認と同義なのである。これは進化の理論において、淘汰圧がかかる単位はあくまでも個体であり、その一方で進化の単位は集団(集団における遺伝子頻度、つまり集団内で特定の遺伝子を持つ個体の割合が変化したかどうか)だという点と似ている。

その一方で、民主主義がある程度発達すると、「多数派の専制」に陥る危険があると、ミルは下のように指摘している。

支配者はもちろん、同じ市民の立場であっても、人間は自分の意見や好みを、行動のルールとして人におしつけたがるものだ。この性向は、人間の本性に付随する感情の最良の部分と、そして最悪の部分とによって、きわめて強く支えられているので、それを抑制するには権力を弱めるしかない。ところが、権力はいま弱まるどころか、逆に強まっている。(Mill,J.S. 2012,p.39)

このような傾向が強いとしても、それでも、社会が個人の自由に干渉できるのは、次の原理に従う場合だけであるとミルは言っている。

その原理とは、人間が個人としてであれ集団としてであれ、ほかの人間の行動の自由に干渉するのが正当化されるのは、自衛のためである場合に限られるということである。文明社会では、相手の意に反する力の行使が正当化されるのは、ほかのひとびとに危害が及ぶのを防ぐためである場合に限られる。(Mill,J.S. 2012,p.29)

これらの主張はとても先進的で、現代においてもますますその重要性が高まっている。

5.5 「自由で機能する社会」とは?

自由の概念がはっきりしてきたので、いよいよ本稿のタイトルにもなっている「自由で機能する社会」について説明する。

これは、ピーター・ドラッカーの言葉である。ドラッカーは「マネジメントの父」、あるいは「マネジメントの発明者」と呼ばれ、経営学者として広く知られているが、それはドラッカーの多彩な活動の一部にすぎない。

ドラッカーの出発点は、第二次世界大戦前夜の1939年春に出版された『「経済人」の終わり』と、第二次世界大戦中の1942年に出版された『産業人の未来』である。この2冊のなかで彼は、「なぜ全体主義は台頭したのか?」、そして「産業を中心としたこれからの社会はどのよう姿になるのか?」という社会的なテーマについて深く考えている。ドラッカーの関心は常に「社会的存在としての人間」に向かっており、彼は自らのことを「社会生態学者」と呼んでいる。

この節では、「自由で機能する社会」という概念を理解するために、上記の2冊を通じてドラッカーが社会について考えたことを駆け足で振り返りたい。

ヒトラーが率いたナチスは、武力によって権力を奪い取ったのではない。ワイマール憲法の下で、選挙などの民主的な(と言える)手続きを経て、合法的に権力を手にしている。それが可能となった背景には、当時のヨーロッパの精神的秩序と社会的秩序の崩壊によって生じた一般大衆の絶望があったとドラッカーは分析している(Drucker, 1997,p.28)。

これを理解するためには、もう少し歴史を遡る必要がある。18世紀半ばの産業革命を機に資本主義が発達した。資本主義の基盤となったのは、「人間はもっぱら経済的合理性のみに基づいて個人主義的に行動する」という「経済人」の人間モデルである。このモデルは、近代経済学がさまざまな経済理論を構築するために必要な前提となった。

しかし、実際には、「経済人」を前提とした経済的自由は、人々に自由と平等をもたらすことなく、その代わりにブルジョワ階級という新しい階級を生み出した。また、資本主義に対抗して生まれた社会主義も失敗し、資本主義と社会主義の両方の基盤であった「経済人」の概念が合理性を失ったのである(Drucker, 1997,p.56)。

このときに、「経済人」に代わる新しい概念が何一つ用意されていなかったと、ドラッカーは振り返っている。「一人ひとりの人間は秩序を奪われ、世界は合理を奪われた」。言い換えれば、人々は社会における「位置」と「役割」を失ったのである(Drucker, 1997,p.57)。

そしてそこに、「魔物たち」が再来する。第一次大戦と大恐慌である。絶望した大衆は、世界に合理をもたらすことを約束してくれるのであれば、自由の放棄もやむを得ないと覚悟し、ナチスの全体主義を受け入れたのである(Drucker, 1997,p.81)。

こういった体験を踏まえて、ドラッカーは2冊目の『産業人の未来』で、来るべき産業社会における人と社会のあり方を考えている。ドラッカーはこう言っている。

われわれは社会を定義することはできなくとも、その機能の面から社会を理解することはできる。社会というものは、一人ひとりの人間に対して「位置」と「役割」を与え、重要な社会権力が「正統性」をもちえなければ機能しない。(Drucker, 1998,p.22)

私は、権力の正統性については異議がある(後の章で詳しく述べる)が、社会が機能する条件としての人間の位置と役割の重要性には大いに賛同する。この提言の副題に採用した「自由で機能する社会」とは、このような社会を意味している。

また、ドラッカーは「自由は楽しいか?」という問いも発している。「自由は楽しいなどという考えは、ほとんど自由の放棄に等しい」と断定し、それに続けてこう述べているが、まさにその通りだと思う。

自由とは責任を伴う選択である。権利というよりもむしろ義務である。自由とは、何かを行うか行わないかの選択、ある方法で行うか他の方法で行うかの選択、ある信条を信奉するか逆の信条を信奉するかの選択である。楽しいどころか、一人一人の人間にとって重い負担である。自ら意思決定を行うことであり、それらの意思決定に責任を負うことである。(Drucker, 1998,p.125)

ただし、ここで一つ注意を要することがある。ドラッカー自身は敬虔なキリスト教徒であり、したがって、彼が考える自由は、5.2でデネットが定義した自由とは本質的に異なる。

そのことは、ドラッカーの初期の著作『もう一人のキルケゴール––人間の実存はいかにして可能か』を読むとよく分かる。

ドラッカーは、「当時(19世紀)は誰も、『人間の実存(主体としての存在)はいかにして可能か』との問いの意味を否定すれば、人間の自由の意味を否定することになることが分からなかった」としたうえで、

キルケゴールは、もう一つの答えを出す。人間の実存は、絶望のなかではない実存、悲劇のなかではない実存として可能であるとする。それは、信仰における実存として可能である(Drucker, 2000,p.311)。

つまり、ドラッカーが考える自由は、あくまでも信仰を前提とする自由(神から与えられた自由)である点には注意を要する。

第6章 一神教が社会に与えた影響(古代から近代まで)

第5章で見たような「自由」も「自由で機能する社会」も、未だ実現できていない。それはどうしてなのか。

少し回り道になるが、第6章から第9章にかけて、ヒトが宗教的・哲学的・思想的に迷走してきた歴史を見ていく(時間がない方は、第6章・第7章は飛ばして、第8章に進んでも構わない)。

まずこの第6章では、宗教(特に一神教)がヒトの自由を制限し、社会の在り方を歪めてきた歴史を見ていく。

6.1 一神教は争いの火種

4.5で述べたように、枢軸時代(およそ3000年前)に、巨大な都市で暮らす人々の心を一つにし、他国との戦争に勝つために、そして王が自らの権力の正統性を主張するために、「高みから道徳を説く一神教の神」が考え出された。このような起源を持つがゆえに、一神教の教義には争いの火種となるような内容がたくさん書かれている。

ユダヤ教の聖書(キリスト教の旧約聖書、イスラム教の啓典)において、神は最初の預言者アブラハムとその子孫に「約束の地」を与えるが、該当する場所にはすでに別の民が住んでいた。「出エジプト」の後、イスラエルの民は約束の地を目指し、やがて城壁で囲まれたエリコの街に辿り着くと、彼らは街を焼き尽くし、協力者ラハブとその一族を除き、エリコの住民を皆殺しにしてしまう。これが史実に基づくものか、聖書上の物語であるのかは分からないが、いずれにしても今風に言えば、「力による現状変更」に他ならない。これは一般的な倫理観からすれば許されない行為であるが、約束の地を手に入れるためには正当化され、むしろ、異教徒の排除として肯定的に捉えられている(聖書が言うところの「聖絶」)。

ユダヤ教から派生したキリスト教も、異教徒の排除という点では、ユダヤ教の教えを継承している。ドーキンスは、ハートゥングの論文を引用して、「イエスは自分によって救われる内集団を厳密にユダヤ人に限定しており、その点で彼は『旧約聖書』の伝統を継承している」と指摘している(Dawkins,2007,p.371)。「汝殺すべからず」は、あくまでも「汝ユダヤ人を殺すべからず」という意味である。

その後キリスト教は、使徒や教父たちによる教義の一般化と積極的な布教活動によって世界宗教へと発展していったが、クリスチャンとは、「ナザレのイエスを救世主キリスト(メシア)と信じ、旧約聖書に加えて、新約聖書に記されたイエスや使徒たちの言行を信じ従い、その教えを守る者」であり、そうでない者は異教徒として扱われる。

イスラム教もユダヤ教の聖書を源流としているが、井筒俊彦は、預言者ムハンマドが元々はメッカの商人だったことに着目している。「クルアーン(コーラン)」には商人の言葉や商業の専門用語が多用されており、最初から砂漠の遊牧民(ユダヤ人)とは相容れない世界観・価値観に基づいて成立したのだという(井筒俊彦, 2017,p.16-19)。現在も続くイスラエルとアラブ諸国の敵対関係の原因は、それぞれの宗教の出発点にまで遡ることができる。

さらに、イスラム教の担い手のなかでも、アラブ人とイラン人(ペルシャ人)という2つの民族は対照的な性格を持っている。井筒によると、アラブ人の世界観はアトム的・非連続的で、スンニ派イスラム教は「イスラーム法の整然たる法的結晶体となって初めて成立する」と考えるのに対し、イラン人の世界観は空間的・時間的連続性を持っており、シーア派イスラム教は「限りない想像力の豊饒さからくる幻想性によって華やかに彩られている」という(井筒俊彦, 2017,p.61)。このような違いが、現在のスンニ派とシーア派の対立に繋がっていると言える。

しかし、一神教の信者でない私にとって大いに疑問なのは、もし神が全知全能であるなら、その神が自分の姿に似せて創造したとされる人間が、どうして他の神を信じるような過ちを犯すのだろうか、あるいはどうしていくつかの宗派に分かれて争い合うのだろうか、という点である。

そもそも、「全知」と「全能」は両立しない概念である。全知であるなら将来自分が考えを変えることを知らないはずがないのだが、逆にその考えを変更できないのなら全能とは言えない。

現在世界各地で起きている戦争や紛争にはさまざまな要因が複雑に絡み合っているが、その出発点にまで遡ると、一神教の教義の排他性に由来している場合がほとんどである。

6.2 一神教は男性優位の父系社会を後押しした

3.12および4.6で見たように、狩猟採集よりも重労働の農耕や牧畜がおよそ1万年前に始まったことを契機に、体格と体力に勝る男性が生産手段を独占して、男性優位の父系社会が始まった。

一神教の聖典であるヘブライ語の『聖書』が書かれたのは今から3000年ほど前と考えられるが、この頃には男性優位の社会がしっかりと確立されており、『聖書』は一貫して男性の視点で書かれている。そして、現在に至るまで、男性優位の社会のバックボーンとして機能し続けてきた。

『聖書』の「創世記」第2章には、男性についてこう書かれている。「主なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に吹きいれられた。そこで人は生きた者となった」。

一方、女性についてはこう書かれている。「……、人にはふさわしい助け手が見つからなかった。そこで主なる神は人を深く眠らせ、眠った時に、そのあばら骨の一つを取って、その所を肉でふさがれた。主なる神は人から取った肋骨でひとりの女を造り、人のところへ連れてこられた」。

つまり、最初に神が造ったのは男性であり、その助け手として、男性のあばら骨から女性を造ったというのである。

「創世記」第3章においては、狡猾な蛇が女に、神が食べることを禁じた「善悪を知る木の実」を食べるように勧めると、女は実を取って食べ、共にいた男にも与えた。これを見た神は2人を咎めたが、女に対して言った言葉が非常に印象的である。「わたしはあなたの産みの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。それでもなお、あなたは夫を慕い、彼はあなたを治めるであろう」。

「創世記」の第2章および第3章から読み取れる次の4点が、アブラハムを最初の預言者とする一神教における女性差別の根拠になっていると考えられる。

- 神が最初に造ったのは男性である

- 女性は男性を助ける者として、男性のあばら骨から造られた

- 蛇にそそのかされて禁断の実を食べ、男性にもそれを勧めたのは女性である

- 神は「原罪」の罰として、女性に対して男性に支配されることを告げた

中村敏子著『女性差別はどう作られてきたか』によると、キリスト教世界において女性差別的な考えに最も大きな影響力を与えたのは、教父のひとりアウグスティヌスだったいう(中村,2021,p.16)。アウグスティヌスは「原罪」の解釈として、単に神が禁止した命令に背いたことが問題なのではなく、人間が自分の意志に基づいて判断してしまったことが罪なのだと言っている(これは本稿の自由意志に対する考え方と真っ向から対立する)。そして、男性を罪に引き込んだ女性は、道徳的に劣る存在であって誘惑されやすいので、男性が支配下に置き、押さえつけなければいけないと、現代の価値観からすれば受け入れ難い主張をしている。

また中村は、宗教改革によってカトリックから枝分かれしたプロテスタントにおいても、女性差別の考え方は変わっていないと指摘している(中村,2021,p.18)。ルターは、『聖書』における神から女性への命令は歴史的事実であり、女性は自分の意志に従ってはいけない、すべて夫に従うべきだと説いている。

このような一神教の極端な考え方が、男性優位の父系社会を後押ししてきたことは間違いない。

6.3 一神教と近代資本主義(その1)―プロテスタンティズムの影響

プロテスタント(ないしはプロテスタンティズム)は、ルターの宗教改革以降にカトリック教会(または西方教会)から分離したキリスト教の新しい教派である。改革というと、古いものを新しく刷新するイメージがあるが、宗教改革の場合は、むしろ聖書に書かれているイエスの教えに回帰するという側面が強い(「福音主義」と呼ばれる)。

プロテスタンティズムの教義は信者に対して禁欲的な生活を求めているが、そのプロテスタンティズムの職業(天職)倫理が、利益を追求する近代資本主義のバックボーンになったという逆説的な主張をしているのが、マックス・ヴェーバーが1905年に出版した『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』である。教育現場では「プロ倫」と呼ばれ、現代でもなおたくさんの人に読まれている有名な論文である。

この論文の冒頭に、職業統計から見出される現象として、次のようなことが書かれている。「近代的企業における資本所有や企業家についてみても、あるいはまた上層の熟練労働者層、とくに技術的あるいは商人的訓練のもとに教育された従業員たちについてみても、彼らがいちじるしくプロテスタント的色彩を帯びているという現象だ」(Weber,1989,p.16)。

これに関しては、資料引用の恣意性や手抜きを指摘する論者がいて論争になっているが、ここでは深入りしないことにする。

それでは、本来は禁欲的であるはずのプロテスタンティズムがどうして近代資本主義の精神と結びつくのか、その論理構成を駆け足で見ていく。

この論理の根底にあるのは、宗教改革の指導者のひとりジャン・カルヴァンが唱えた「予定説」である。すなわち、「人が神の救済にあずかれるかどうかはあらかじめ決定されており、この世で善行を積んだかどうかといったことでそれを変えることはできない」という絶望的な論理が根底にある。これはすでに見てきた5.1の分類に当てはめると、「運命論」に基づく「決定論」の範疇に入る。

神による救済が受けられず地獄に落ちることは耐え難い恐怖なので、人々は自分が救済される側にいることの確信が欲しくて仕方がない。ここで登場するのが「天職(=神が定めた職業)」という概念である。天職で成功することは、神の意に沿っていることを意味するので、人々は自分が救済される側にいることを確信するために、ますます禁欲的になってすべてのエネルギーを信仰と神が定めた天職に集中させるのである。

このような論理の実践の結果として、プロテスタントは多くの利潤を得ることになるが、利潤は神の御心に適っていることの証、ひいては救済される側にいることの証として、肯定的に捉えられるようになるのである。これによって、禁欲的なプロテスタンティズムの倫理が、利潤を肯定的に捉える資本主義の精神へとつながり、近代資本主義を生み出したというのが、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の主張である。

この主張は理論整然として綺麗すぎるので、「ほんとうにそうだったのか?」という疑問が残るが、プロテスタントでない私には、それを検証することは難しい。

この説とは異なり、ユダヤ教の教えこそが近代資本主義を生み出したという説を唱える論者がいるので、次節で紹介したい。

6.4 一神教と近代資本主義(その2)―ユダヤ教の影響

マックス・ヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』に影響を受けたドイツの経済学者・社会学者のヴェルナー・ゾンバルトは、1911年に『ユダヤ人の経済生活』という論文を発表している。前節の6.3では禁欲的なプロテスタンティズムの倫理が近代資本主義の精神を生んだとするとヴェーバーの主張を紹介したが、ゾンバルトはユダヤ教の教えとユダヤ人の特性こそが近代資本主義の精神を生んだと主張している(Sombart,2015, Chaps. 11-12)。

その概要は以下の通りである。

- ユダヤ人は世界中でもっとも神を恐れる民族である

- あらゆる罪は一つずつ単独に計算計量され、純粋に量的に決められるという考え方(これは古代ユダヤ教の教えでなく、後世のユダヤ教神学者たちが取りまとめた考え方)は、近代資本主義の利益獲得の理念ととても親和性が高い。

- 神と民との契約に基づく律法の形式的要素を忠実に生きるなかで、ユダヤ人の生活は合理化されていったが、この合理性の理念が資本主義の営利の理念と親和的だった

- 何世紀にもわたる離散の歴史や、ユダヤ教の厳しい戒律の結果、ユダヤ人のなかに異邦人性が形成されていった

- 『聖書』の「申命記」には、「兄弟に利息を取って貸してはならない」、「金銭の利息、食物の利息などすべて貸して利息のつく物の利息を取ってはならない」とあるが、「外国人には利息を取って貸してもよい」と書かれている。この教えに従えば、ユダヤ教の信者は不信者(=キリスト教の信者)には利息をつけてお金を貸してもよいことになる

- 一方、キリスト教では、利息をつけて貸付をすることは、ずっと後まで禁じられていた(イスラム教では現在でも禁じられている)。

- マックス・ヴェーバーが『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』のなかで述べたような特性は、ユダヤ教では、一層厳しく、遥か早期に形成されていた(ユダヤ教の教えとピューリタニズムは、宗教的関心の優位、試練の考え、生活態度の合理化、世俗内的禁欲、宗教的観念と利益獲得への関心との結合、罪の問題の数量的なあつかい等々において全く同一である)。

6.3と本節では、プロテスタンティズムあるいはユダヤ教が近代資本主義の成立に重要な役割を果たしたという2つの主張を見てきた。

これらの主張のなかには一部納得できる点もあるが、個人的には、利潤追求の動機となっている心の動きを、影響の大きい順に並べると次のようになるのではないかと思う。ただし、私は一神教の信者ではないので、3.の影響を過小評価しているかもしれないが……。

- 狩猟採集生活をしていた時代の飢餓の体験が、とにかく余剰を貯め込もうとする行動を進化させた

- 経済的成功は、メンタライジング能力の発達によって芽生えた「自尊心=pride」を大いに刺激し、更なる利潤の獲得へとヒトを駆り立てた

- 6.3と本節で取り上げた一神教の影響

6.5 デカルトやニュートンでさえ一神教に縛られていた!

次の第7章では近代科学が社会に与えた影響を見ていく予定であるが、その前に、近代科学の先駆者であるデカルトやニュートンでさえ一神教の教えに縛られていたという事実に触れておきたい。

ルネ・デカルトは、1596年に、フランスのトゥレーヌ州ラ・エーの医師の家系に生まれた。彼が通ったラ・フレーシュ学院は、カトリック教団イエズス会によって運営されている中高一貫の寄宿学校だった。彼は学校の教育内容に、総じて不満を抱いていたようである。

親の意向に従ってポアティエ大学で法学の学士号を取得したが、21歳になると、親の意に反して軍隊に入り、オランダのブレダにある軍事学校に入学した。そこで、自然学者イサーク・ベーグマンと出会って大きな影響を受けることになる。その後は、最晩年にスウェーデンに渡るまで、20年あまりオランダに住み、『方法序説』『省察』『哲学の原理』などを出版した。

デカルトは「近代合理主義の祖」、あるいは「近代哲学の祖」などと呼ばれおり、「我思う、ゆえに我あり」という哲学的命題や、後に解析幾何学の基礎となった「デカルト座標」などがよく知られている。しかし、彼が後世に与えた影響のなかで最も大きいものは、還元主義的な方法論ではないかと思う。

デカルトは次の4つの規則を定めている(Descartes,1997,Part. 2)。

- 明証的に真であると認めたもの以外、決して受け入れないこと。(明証)

- 考える問題をできるだけ小さい部分にわけること。(分析)

- 最も単純なものから始めて複雑なものに達すること。(総合)

- 何も見落とさなかったか、全てを見直すこと。(枚挙 / 吟味)

このような方法論が近代科学を推進する大きな力になったことは疑いのない事実だが、それに伴う副作用もあり、後の章で検討ことにする。

さて、このように合理主義を徹底した一方で、彼は信仰を捨てておらず、『方法序説』では、むしろ積極的に「神の存在証明」を試みている。

ただし、「パスカルの定理」で有名なパスカルは、デカルトの考える神は信仰の対象としての神ではなく、科学上の条件の一部にすぎないと批判している。この辺りからも、神学と科学の狭間にいるデカルトの立ち位置を窺い知ることができる。

また、デカルトは、ヒトも含めたあらゆる身体を機械論的に捉えていたにもかかわらず、人間精神だけは特別扱いし、精神と物体の二元論を展開している。そして、精神と物質を結びつける器官は脳の松果腺であると主張している。これは現代の知見からすると、微笑ましいくらいの見当はずれな説であるが、ここからも神学に片足を乗せたデカルトの立ち位置を垣間見ることができる。もしデカルトが、2.9と2.10で紹介してきたようなヒトの意識の本質を知ったら、どんな顔をするだろうか?

一方、「ニュートン力学」によって近代科学史上に大きな足跡を残したアイザック・ニュートンは、1642年にイギリスのリンカンシャーの小さな村に生まれた。1661年にケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジに入学し、そこで恩師のアイザック・バローと出会う。バローの援助のおかげで才能を開花させることができたばかりか、後にバローは自らのケンブリッジ大学ルーカス教授職(数学関連分野の教授のポスト)をニュートンに譲っている。ニュートンはルーカス教授職の在任中に、ニュートン力学の入門書として知られる『自然哲学の数学的諸原理(プリンキピア)』などを出版している。

ニュートン力学の方程式は、天体の運行などの自然現象を正確に記述することができ、自然現象の予測・計算・検証を可能にした。それは、相対性理論や量子力学が発見された後においても、近似的・実用的レベルでは十分通用している。

このように科学の分野で輝かしい業績を残した一方で、生涯を通じてプロテスタントの立場でキリスト教の研究を続けている。彼は、ニュートン力学とキリスト教の教義とが矛盾するとは考えなかったようだ。

5.1で引用した木島泰三の『自由意志の向こう側―決定論をめぐる哲学史』によると、ニュートンは、重力を純粋に物理的な原理ではなく、「神のデザインを実現する目的論的な原理」であると考えており、さらに、「太陽系のような秩序が最初に成立するためには、神の奇跡的介入が必要」とも考えていたようである(木島,2020,p.156)。

また、ニュートンは、一時期、科学とは言えないような、かなり怪しげな錬金術に没頭していた。ニュートンの死後、遺体から水銀が検出されたが、錬金術の研究が原因だったと考えられている。

後に経済学者のケインズがニュートンの蔵書を詳しく研究しており、ケインズはニュートンのことを「片足は中世におき片足は近代科学への途を踏んでいる」と評している。ケインズのこの言葉が、ニュートンの立ち位置をうまく表していると思う。

デカルトやニュートンのこのような立場について、私は当初は、神学から科学へのパラダイムシフトの過渡期の時代背景によるものだと思っていた。しかしいろいろ関連資料を読むうちに、彼らの信仰心はとても厚く、むしろ科学の法則によって神の絶対性を強化しようと考えていたのではないかと思うようになってきた。そして、現代においても、特に西洋においては、神学と科学が矛盾しないと考えている科学者が多いようだ。それほどに一神教の影響力は強いのである。

第7章 近代科学(特に近代経済学)の過ちについて

近代科学は人々の生活に大きな恩恵をもたらしたが、その一方で、人々の視野を狭めたり歪めたりしたことも事実である。第7章では、近代科学の負の側面を見ていく。

7.1 近代科学の2つの潮流(大陸合理論とイギリス経験論)

数学的手法を駆使し、仮説を立て、実験によってそれを検証するという近代科学の手法を最初に確立したのはイタリアの自然哲学者ガリレオ・ガリレイで、この成果によって彼は「近代科学の父」と呼ばれている。

16世紀半ばにヨーロッパで始まった近代科学は、数多くの自然現象を数学によって定式化し、予測可能性や再現性を飛躍的に高めた。これによって人々の生活の質が飛躍的に向上したのは言うまでもない。

近代科学には2つの大きな潮流がある。その一つはヨーロッパの大陸側の考え方という意味で、「大陸合理論」と呼ばれる。古代ギリシャのアリストテレスをルーツとし、近代においては6.5で取り上げたデカルトがこれを先導した。

人間には生得的に「理性」が与えられており、経験によらずとも、理性の能力によって原理を捉えて、演繹的に真理を探求できるという立場をとる。そして、理性の力をもってすれば理解できないものは何もないと考えた。

しかし、なぜヒトには生得的に理性が与えられているのかという点については、はっきりとした根拠が示されていない(と私は感じる)。もしかすると、ここで「ヒトは神が自分の姿に似せて創造したものだから」という神学の教えが登場するのかもしれない。

また、経験によらず頭の中だけで理論化を突き進めると、現実を無視した独断主義に陥るのではないかという批判もなされている。5.5で紹介したドラッカーは、理性至上主義から生まれた「経済人」の人間モデルの崩壊がナチスの台頭につながったとして、理性万能主義に批判的だった(Drucker, 1998,p.162)。

もう一つは、イギリスを中心としていることから「イギリス経験論」と呼ばれる一派である。古代ギリシャのイオニア学派やエピクロス派などをルーツとし、中世から近代にかけてフランシス・ベーコンが先導した。

「イギリス経験論の父」と呼ばれる哲学者ジョン・ロックは、人間は生まれた時には白紙の状態で、経験によって知識が書き込まれると主張しており、生得的な理性を主張する大陸合理論とは真っ向から対立した。

しかし、個人的には、人間の知性が生得的なものか経験によるものかは二者択一ではなく、両者が総合されたものだと思う。生得的なものは、もちろん神から授かったのではなく、過去の進化によって得られたものである。また、方法論としては、論理的・合理的な思考と経験や事実に基づいた検証を交互に繰り返しながら理論を構築していく姿勢が望ましいと思う。

7.2 要素還元主義と決定論の罠

6.5で紹介したデカルトの4つの規則の2番目は「考える問題をできるだけ小さい部分にわけること(分析)」である。この方法は、「要素還元主義」とも言われており、近代科学における基本的な方法論の一つである。

ただ、あらゆる事物は、他のものから完全に独立して存在することはできず、常になんらかの相互依然関係を持ちながら存在している。より重要で本質的な性質はこの相互依存関係によって生じている場合が多いが、要素還元的な方法によって小さい部分に分けていくと、これらの相互依存関係が捨象されてしまう可能性が高い。

もちろん分析的な視点も必要ではあるが、それと並行して、対象および対象を取り巻く環境をそのまま全体として観察する視点も必要である。

さらに観察にあたっては、直感も重要である。直感はけっして曖昧で漠然とした感覚ではなく、生物としての何億年にもわたる進化によって形成された「生き残るための知恵」に基づいた感覚だからである。

もう一つ、大きな落とし穴がある。ニュートン力学があまりに精緻に自然現象を記述できたので、研究者たちは、実際の自然現象よりも科学の方程式の方に自然の本質があると錯覚するようになった。

すでに5.1で触れたが、もう一度述べておきたい。木島泰三は『自由意志の向こう側−決定論をめぐる哲学史』のなかで、決定論者たちが貫こうとしているのは、「自然科学を用いて解明された知見によって、世界と人間をすべて理解しようとする立場だ。つまり人間の意志なり自由なり主体性なりが、そのようなものをあらかじめ想定できない要因によって決まってしまう、という事実こそが、貫こうとしている立場の核心にある」と主張している。

この主張は、次の2点を見落としていると思う。

- 自然科学で解明された知見は、事物を特定の角度から観察した時に見える部分的な(ほんの一部の)姿であり、事物の本質の大部分はまだ科学の知見の枠外にある

- ヒトが選択を行う時に「あらかじめ想定できない要因」があるということによって自由意志が否定されるわけではない(選択に影響するすべての要因をあらかじめ把握できるはずがない)

5.1で紹介したデネットの主張を繰り返すと、決定論か非決定論かは「原子レベル」での話で、それらが集まってシステムとして構成された「設計レベル」では、決定論か非決定論かに関係なく選択は可能で、自由意志は存在する。

7.3 近代経済学の出発点はバーナード・デ・マンデヴィルの『蜂の寓話』

物理学や化学などの自然科学だけでなく、社会科学の一分野である近代経済学も、18世紀以降の社会に大きな影響を与えた。

この分野ではイギリスの経済学者アダム・スミスが「経済学の父」と呼ばれ、彼が1776年に発表した『国富論』(正式名は、『諸国民の富の性質と原因に関する研究』)は「経済学の出発点」と位置付けられている。

しかし、これより60年以上前の1714年に、精神科医で思想家のバーナード・デ・マンデヴィルが『蜂の寓話–私悪すなわち公益』のなかで示した逆説的で斬新な考え方が、スミスの『国富論』に登場する有名な「見えざる手」の喩えや、さらには近代経済学の前提となる「経済人」の人間モデルへとつながっていったと言われている。

バーナード・デ・マンデヴィルは、1670年にオランダ・ロッテルダムの名門の家に生まれた。ライデン大学で医学を修め、医学博士の学位を取得して神経系統の医者として開業した。この時期に哲学も学んでいる。その後、英語を学ぶためにロンドンに渡り永住した。

『蜂の寓話–私悪すなわち公益』の「一 緒言」でマンデヴィルはこう書いている。

人間を社会的動物たらしめているものは、人間の交際への愛好、気立ての良さ、憐憫の情、人付き合いの良さ、あるいは、公正を装う外見上の高潔さなどではなく、人間の最も卑劣で、最も嫌悪すべき性質が人間を偉大な社会に、世間流に言えば、最も幸福で最も繁栄している社会に相応しい存在にするためにも最も必要な資質であることを理解されるであろう(Mandeville, 2019,p1.)。

彼の言う最も嫌悪すべき性質とは、強欲、虚栄、放蕩、自己顕示欲といった悪徳である。つまり悪徳こそが人間の本性であり、それが消費を衝き動かす原動力であると彼は考えたのである。当時、この主張に対して多くの批判がなされた。私自身も、あまりに一面的な解釈だと感じる。

しかし、ここで重要なのは、神からのトップダウンではなく、ヒトの情動からのボトムアップが経済の原動力であると明確に宣言している点であると思う。この点は、6.3の『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』や、6.4の『ユダヤ人の経済生活』とは決定的に異なっている。

また、「悪徳」の一つである「虚栄」や「自己顕示欲」を、3.4で見てきた「自尊心(=pride)」の表れとして捉えると、ヒトの進化と関連づけて考える糸口にもなる。

ところが、マンデヴィルは、最終的に「私悪は老練な政治家の卓越した管理によって公益に変えられるであろう」と結論づけてしまっている(Mandeville, 2019,p.306)。

この点は、個々人の「悪徳」が積み重なった結果、社会全体では「公益」が増大するという、(現代的な言い方をすれば)複雑系的な相互依存関係、あるいは創発的な考え方の萌芽があるにもかかわらず、政治家による管理というトップダウン的な結論に帰着しているのがとても惜しいと思う。

7.4 「経済人」の人間モデルについて

マンデヴィルの『蜂の寓話』から62年後の1776年に出版されたアダム・スミスの『国富論(正式名は、『諸国民の富の性質と原因に関する研究』)』にも、ジェレミ・ベンサムやウィリアム・スタンレー・ジェヴォンズなどを経て、後に「経済人」と呼ばれるようになる人間モデルの発端とされている一節がある(とされている)。

アダム・スミスは、イギリスの哲学者、倫理学者、経済学者で、倫理学における主著は『道徳感情論』、経済学における主著は『国富論』である。

『国富論』は、経済理論、経済史、経済思想史、経済政策論、財政学などを網羅した全5編からなる大著で、「経済学の出発点」と位置づけられている。

「経済人」という概念の発端と見られている一節は、『国富論』の第1編第2章に登場する。

われわれが食事ができるのは、肉屋や酒屋やパン屋の主人が博愛心を発揮するからではなく、自分の利益を追求するからである。人は相手の善意に訴えるのではなく、利己心に訴えるのであり、自分が何を必要としているのかではなく、相手にとって何が利益になるのかを説明するのだ。(Smith, 2023, p.36)

しかし、この一節で、ほんとうにスミスは、「利益の追求こそが経済活動の動機」だと言っているのだろうか。それは次節で見ることにして、本節では「経済人」の人間モデルについて考える。

「経済人」の人間モデルとは、「人間はもっぱら経済的合理性のみに基づいて個人主義的に行動する」という仮定である。ここで言う「合理性」とは、「所与の欲望体系のもとで満足もしくは効用を最大にすること」を言う。

近代経済学が社会科学の一分野として成立するためには、科学的な手法、とりわけ数学の方程式を用いた定式化が必要だったが、この定式化のためには「経済人」の仮定が必要だった。

たとえば、経済学の入門書を開くと最初に出てくる「限界効用」や「無差別曲線」は、ヒトは所与の欲望体系のもとで満足もしくは効用を最大にするという仮定を数学的に表現したものである。

しかし「経済人」の人間モデルは、あくまでも、定式化のために採用した一面的な人間像にすぎず、複雑で多面的な人間の実像を表してはいない。実際に被験者を実験室に集めて行う心理実験では、被験者が「経済人」とは異なる行動パターンを示す場合が多い。

たとえば、公平性のためなら自分が損をしてもかまわないという気持ちになるかどうかを確かめる「最後通牒ゲーム」という心理実験の例がこれに当てはまる。この実験は提案者と応答者の2名で行われ、提案者には一定額(例:1000円)が実験者から渡される。提案者はこの1000円をどのように二人で分けるかを応答者と相談なしに決定し、応答者はそれを受諾するか拒否するかを決定する。

→ 応諾すれば、お金が分配されてゲームは終わる。

→ 拒否すれば、両者とも1円ももらえずにゲームは終わる。

ヒトは常に自らの利益を最大化するはずだという「経済人」の前提に立つと、利益の最大化を目指す応答者は、1円以上持って帰れる方が1円も持って帰れないよりは望ましいと考えて、どんなオファーでも受諾するはずである。そして、このように考える提案者は自らの利益を最大にするために、提案者が999円を取り応答者が1円をとる分配提案を提示し、応答者はこれを受諾するだろうという予測が成り立つ。しかし、実際にはこのような行動は見られない。

応答者は自分の取り分が少ない提案ほど拒否する傾向が見られ、提案者もそれを見越して、提案する額の割合は40〜50%程度になる。不公平な分配提案に対して、受諾すれば得られる利益を捨ててまで拒否するのはなぜだろう?

参加者の関係が継続的な場合は「妥協しない応答者」という評判を獲得できるという理由も考えられるが、この実験は一回限りの関係である。それでも拒否するのは、不公平忌避の心理が働いた、あるいは強欲な提案者に対する怒りの感情が働いたなどの理由が考えられる。

この心理実験は一つの例であるが、ヒトは必ずしも経済的合理性だけに基づいて、「経済人」としての行動をするとは限らない。また、「経済人」以外にもヒトの本性を定義している言葉がたくさんあるが、いずれも人間のある一面を切り取ったもので、自由意志を持つ人間の全体像を表してはいない。

それではヒトの本性をどう定義すればいいのだろうか。その手がかりとして、「神の手」の喩えを提起したアダム・スミスが、『国富論』よりも前に著した『道徳感情論』を見ていく。

7.5 アダム・スミスの『道徳感情論』に立ちかえる

7.4で触れたように、アダム・スミスの経済学における主著は『国富論』であるが、彼の倫理学における主著は1759年に出版された『道徳感情論』である。『国富論』のほうが圧倒的に有名であるが、アダム・スミスの思想の原点は最初に書かれた『道徳感情論』であり、その考えは『国富論』にも受け継がれている。

『国富論』において利己的に振る舞う人間像を提起した(とされている)スミスが、それよりも前に発表した『道徳感情論』おいては、人間に本源的に備わっている道徳感情としての「共感」を論じているのはとても意外に感じられる。なぜそんなふうに感じられるようになったのかをこれから見ていく。

『道徳感情論』は、「人間はもっぱら経済的合理性のみに基づいて個人主義的に行動する」とする「経済人」の仮定とはまったく正反対の次の一節から始まる。

人間というものをどれほど利己的と見なすとしても、なおその生まれ持った性質の中には他の人のことを心に掛けずにはいられない何らかの働きがあり、他人の幸福を目にする快さ以外に何も得るものがなくとも、その人たちの幸福を自分にとってなくてはならないと感じさせる。(Smith,2014, p.57)

また、こんなふうにも言っている。

私たちは、他人が感じていることを直接体験するわけではない。<中略>仲間の感じ方をいくらかでも知ることができるとしたら、それは想像によるほかはない。その想像にしても、自分がその立場だったらどう感じるだろうかと思い描く方法でしか、役には立たない。<中略>想像こそが他人の不幸をわがことのように思いやる気持ちの源なのであって、不幸な人の思いを身にしみて感じたり、それに心動かされたりするのは、想像の中でその人と立場を取り替えているからである。(Smith,2014, p.58)

これらの文章から、スミスがいかに「共感」という心の動きを重要視していたかが分かる。

もう一つ重要な概念は「中立な観察者」である。そういう具体的な人物がいるわけではない。「中立な観察者」は、人間が自己を客観的に見るために自らの胸中に持つ利害関心を持たないもう一人の人間であり、これによって自分自身と中立な観察者とを分割して、是認か否認かの裁決を下すのである。これこそが道徳感情の原点だとスミスは考えていた(Smith,2014,p.)。

ダーヴィンの『種の起源』が発刊されたのは『道徳感情論』の発刊のちょうど100年後の1859年であり、進化心理学の発達によって「志向姿勢」や「メンタライジング能力」といった心の動きが分かってきたのは、さらにその100年以上後なので、スミスはこれらを知る由もなかった訳だが、引用した文章に書かれている内容は、まさにわれわれが2.9で見てきた「志向姿勢」そのものである。さらにスミスが言う「共感」は、3.6で見たクールな「認知的共感」に該当すると言っていいだろう。

さらにヒトの意識は、ヒトが他人の考えていることを推測するのと同じように、自分の考えていることを把握しようとするメンタライジング機能に支えられている。スミスの言う「中立な観察者」は、この仕組みとよく付合する。

それではこのような進んだ考え方を、『国富論』ではあっさりと捨て去ってしまったのだろうか?そうではない。スミスの考えは終始一貫しているにもかかわらず、『国富論』のなかのごく短い一節が、大きな文脈から切り離されて独立して引用された結果、とんでもない誤解が生じたと考えられる。

誤解の一箇所目は、前節7.4でも挙げた『国富論』第一編第二章のこの一節である。

われわれが食事ができるのは、肉屋や酒屋やパン屋の主人が博愛心を発揮するからではなく、自分の利益を追求するからである。人は相手の善意に訴えるのではなく、利己心に訴えるのであり、自分が何を必要としているのかではなく、相手にとって何が利益になるのかを説明するのだ。(Smith,2023, p.36)

この第一編第二章のタイトルは「分業の起源」である。ヒトは「生産」「販売」「分配」「貯蓄」「設備投資」などさまざまな経済活動をおこなっているが、ここで論じられている動機は、そのなかの「交換」を促す動機だけある。つまり、物を交換するときには相手が欲しいものを提示する(相手の利己心に訴える)のが通常だと言っているにすぎない。直前の文章にも、「誰でも、取引をもちかけるときにはそのように提案している」と書かれている。

この「交換」を促す動機が、あたかもヒトのすべての経済活動の動機であるかのように取り上げられてしまったのは、経済学にとって、あるいは人類全体にとっても不幸なことだったと思う。

誤解の2箇所目は第4編 第2章に書かれている有名な「見えざる手(invisible hand)」の喩えである。「見えざる手」は、ここにたった一度だけ登場する(太文字は著者による)。

各人が社会全体の利益のために努力しようと考えているわけではないし、自分の努力がどれほど社会のためになっているかを知っているわけでもない。外国の労働よりも自国の労働を支えるのを選ぶのは、自分が安全に利益をあげられるようにするためにすぎない。生産物の価値がもっとも高くなるように労働を振り向けるのは、自分の利益を増やすことを意図しているからにすぎない。だがそれによって、その他の多くの場合と同じように、見えざる手に導かれて、自分がまったく意図していなかった目的を達成する動きを促進することになる。(Smith,2023, p.529)

この「見えざる手」は、キリスト教の終末思想のなかの「信徒は『神の見えざる手』により救済され天国に行くことができる」という一節から取った喩えだと思われるが、スミスは「神の」とは言っていない。

この「見えざる手」の喩えが、すべてを市場に委ねる「自由放任主義」の文脈で語られて、スミスが「自由放任主義」の基礎を築いたと紹介されることが多いが、スミス自身は「自由放任」という言葉は一才使っていない。

ここでも「経済人」の仮定と同じようなことが起きている。「見えざる手」の喩えが登場する第4編 第2章のタイトルは、「国内で生産できる商品の輸入規制」である。この時期、名誉革命はすでに起きていたが、フランス革命(1789〜1795年)はまだ起きておらず、ヨーロッパは絶対王政の国が多かった。スミスがこの章で言いたかったのは、王政による貿易の独占や輸入規制はやめて、国民にもっと自由に海外との取引をさせたほうがいいということであり、そのなかで資本と労働をどこに振り向けるかという文脈おいて「見えざる手」が登場するのである。

これはあくまでも私の想像だが、スミスは、自由に取引をさせればきっとうまくいくと言いたかったあまり、つい筆の勢いが余って「見えざる手」と書いてしまったのではないだろうか。

いずれにしても、このように限られた文脈で使われた喩えが、のちに、あたかも経済全般に対する喩えであるかのように独り歩きして、スミスは「自由放任主義」の創始者として扱われるようになったのである。

このように、近代経済学の理論は大きな誤解の上に構築されていると私は思う。いや、私だけではない。次の第8章で紹介するアマルティア・センは、『道徳感情論』発行から255年後の2014年に日経BPクラシックスから出された新訳版の序文にこう書いている。

スミスは、広くは経済のシステム、狭くは市場の機能が利己心以外の動機にいかに大きく依存するかを論じている。<中略>事実、スミスは「思慮」を「自分にとって最も役立つ徳」とみなす一方で、「他人にとってたいへん有用なのは、慈悲、正義、寛容、公共心といった資質」だと述べている。これら二点をはっきりと主張しているにもかかわらず、残念ながら現代の経済学の大半は、スミスの解釈においてどちらも正しく理解していない。(Smith,2014, アルマティア・センによる序文, P.11)

まったく同感である。

7.6 「街灯の下で鍵を探す」の喩え話

前節7.5で見たように近代経済学の理論は「経済人」という現実離れした仮定の上に構築されているが、このことをうまく表現している喩え話がある(この喩え話にはさまざまなバージョンがあるので、最も基本形と思われるものを紹介する)。

ある公園の街灯の下で、何かを探している男がいた。そこに通りかかった人が、その男に「何を探しているのか」と尋ねた。すると、その男は、「家の鍵を失くしたので探している」と言った。通りかかりの人は、それを気の毒に思って、しばらく一緒に探したが、鍵は見つからなかった。そこで、通りかかりの人は、男に「本当にここで鍵を失くしたのか」と訊いた。すると、男は、平然としてこう応えた。「いや、鍵を失くしたのは、あっちの暗いほうなんですが、あそこは暗くて何も見えないから、光の当たっているこっちを探しているんです」

近代経済学は、「経済人」という仮定をすることによって数学を使って定式化できるようになった範囲(つまり街灯の光が当たっている範囲)だけを研究しているのであって、もっと多様で複雑な動機を持つ人間の経済活動全体を範囲としては研究していないと言える。

7.7 近代科学とは何だったのか?―北沢方邦の『近代科学の終焉』よりー

7.3以降、近代経済学の批判ばかりしてきたので、再び、近代科学全般へと視野を広げたい。構造人類学者の北沢方邦は、『近代科学の終焉』という刺激的な題名の本を著している。

北沢は本の冒頭で、近代のリアリティの特徴について、これまで宗教が語ってきた超越的な世界が次第に抽象的な概念となり世俗化していった代わりに、言語に依拠する理性が登場し、目に見える三次元の空間と一次元の時間がこの世界のすべてになった点がその特徴であると述べている(北沢,1998,p.)。

まずデカルトが、「我思う」という主観性と、「故に我在り」という存在の客観性の二元論を主張し、これに続いてニュートンが確立した古典力学の微積分方程式が、近代のリアリティを完璧に記述する言語になった。

その状況を、北沢は次のように表現している。

我々は知性や意識の作用する側面では、近代の認識といういわば限りなく透明なガラス箱の内に閉じ込められ、そこから抜け出ることはできない。ガラス箱の存在にすら気づかず、脱出しようとする意志さえもつことはない。箱の中で我々は自由であると感じ、外の世界を正確に客観的に認識し、把握していると信じている。(北沢,1998,p.28)

この「限りなく透明なガラス箱」の内側の壁面に書かれているのが、数式や論理式といった近代科学の言語である。いつしか人々は、ガラスの壁面に書かれた文字ばかり見るようになり、ガラス箱の外側に広がる世界を見ようともしなくなった。つまり、外の景色に目もくれずに、ひたすら筆談をしているのが近代の人々の姿である。

さらに言えば、一度ガラスの壁面に書かれた文字は、後から間違っているとわかっても、簡単には書き換えることができなくなってしまった。

しかしやがて、熱力学の第二法則や量子力学が、近代のリアリティに大きな打撃を与える。線型方程式の決定論的な世界に代わって、不確実で確率論的な世界が人々の前に現れたのである。

そして北沢は、解体した近代のリアリティに代わる「異端な危険な道」、すなわち「日常的経験を遥かに超えた奇怪にして魅惑的な新しいリアリティを確立しようとする道」こそが、文明の転換を保証する唯一の道だと主張している(北沢,1998,p.25)。

北沢が言っているように、近代科学はわれわれの視野を極端に狭め、歪めてしまった。近代科学の一分野である社会科学においても同じである。

第8章 市民革命は「自由で機能する社会」を実現できたのか?

前章では近代科学の功罪を見てきたが、この第8章では、そのような近代科学がまだ支配的だった時代に起きた市民革命に目を向ける。市民革命は、はたして「自由で機能する社会」を実現できたのだろうか?

8.1 主な市民革命

まずは、主要な市民革命を時代順に列挙する。

■清教徒革命(ピューリタン革命)

場所:イギリス

時期:1642〜1649年

旧君主:チャールズ1世(処刑)

新政権:共和制 中心人物=オリバー・クロムウェル

その後:議会の内紛が続き、チャールズ2世の即位で王政復興へ

■名誉革命

場所:イギリス

時期:1688〜1689年

旧君主:ジェームズ2世(亡命)

新政権:立憲君主制(ジェームズ2世の娘メアリー2世とその夫でオランダ総督ウィリアム3世が国王に即位)

■アメリカ革命(アメリカ独立戦争)

場所:アメリカ合衆国

時期:1775〜1783年

結果:パリ条約によりイギリスから独立 初代大統領=ジョージ・ワシントン

■フランス革命

場所:フランス

時期:1789〜1795年

旧君主:ルイ16世(処刑)

新政権:国民議会 中心人物=マクシミリアン・ロベスピエール

その後:恐怖政治などを経て、総裁政府の成立(1795年)→ナポレオンの第一帝政(1804年)→ナポレオン失脚後の復古王政(1815年)と進展した

■フランス7月革命

場所:フランス

時期:1830年7月

旧君主:シャルル10世

新政権:立憲君主制(ブルジョワジーの推すルイ・フィリップが王位に)

その後: フランス2月革命へ

■1848年革命(諸国民の春)

場所:ヨーロッパ各国

時期:1848〜1489年

結果:従来の君主制を軸とするウィーン体制が崩壊

■フランス2月革命

場所:フランス

時期:1848年2月

旧君主:ルイ・フィリップ1世(亡命)

新政権: 第二共和政 中心人物=アルフォンス・ド・ラマルティーヌら

その後:第二共和制の大統領のナポレオン3世が第二帝政の皇帝に就き帝政に戻る

このようにみると、市民革命後に議会こそ開かれてはいるが、限られた少数の者が国を支配する権力構造はそのままで、立憲君主制も含めて、ただ権力者が絶対君主から革命の中心人物へと代わっただけのように思える。

また、しばらくすると王が権力を取り返すケースも散見されるし、新政権の中でも内紛が多発している。つまり、市民革命の本質は、自由を獲得する戦いというよりは、権力を巡る抗争と言ってよいのではないだろうか。

8.2 ルソーの『人間不平等起源論』と『社会契約論』

ジャン=ジャック・ルソーが唱えた「社会契約」という概念は、アメリカ革命やフランス革命に大きな影響を与えたと言われている。

ルソーの祖先は元々パリに住んでいたが、プロテスタントの信仰を守るためスイスのジュネーブに移住した。ルソーの父は腕のいい時計職人だった。しかし、ある事件で父が告発され追放されたのを境に、ルソー自身は波乱の人生を送ることになる。放浪生活のなかで、嘘をついたり、盗みを働いたりもしたが、サヴォワの助任司祭ゲーム氏の援助によって、健全な道徳の教訓や正しい理性の準則を見出したと言われている。

ルソーが終始一貫して追求したものは、人間の自由であり、それを損なう悪から人間を解放することであった。

彼の著書のなかで、まず『人間不平等起源論』で述べられている部分を以下にまとめてみた(Rousseau,2008)。

- まだ社会が形成されていない自然状態においては、不平等はほとんどなく、平和で幸福だった

- 不平等は、(1)年齢や健康の体力の差異、および精神や魂の差異から成り立っている自然的・肉体的不平等と、(2)一種の約束によっている道徳的若しくは政治的不平等に分けられる

- 上記(2)の不平等は、われわれの能力の発展と人間の精神の進歩から生まれ、所有権と法律の制定によって確固で正当なものとなった

- ヒトは家を作るようになり家族が生まれたが、これによって私有財産が発生し、やがて政治社会が生まれる源となった

- 精神の進歩によって社会が生まれると、ヒトは徐々に価値評価をするようになり、そこから自尊心が生まれた。これが不平等の第一歩であり、悪徳の始まりである(一方では虚栄と軽蔑が、他方では不名誉と羨望とが生まれた)

- 人は尊敬されるためには、真にそれにふさわしいか、あるいはそれにふさわしいように見せねばならなくなって、いかめしい見せびらかしと、人をだます策略が生まれ、悪が生まれた

- 最初の私有から起こるものは、競争と対抗であり、利益の対立であり、他人を犠牲にして利益を得たいというかくされた欲望である。ヒトは貪欲的になり、野心的になり、邪悪なものになり、戦争状態が生まれた

- 戦争状態を緩和し制御するために、富者は「賢明な方に従って統治し、結社の全成員を守り、共通の敵を撃退し、われわれを永遠に一致させる最高の権力に統一しよう」と呼びかけた。これが社会と法律の起源であり、自然の自由を永久に破壊し、私有と不平等の法を永久に確定した

- 政府は、財を持たないものが、富者に騙されて契約を結んだことよって生まれたが、この契約は富者の利己心が支配しており、真の契約ではない

- こうしてうまれた政府の為政者は選挙されたものだったが、やがて選挙が面倒になり、為政者の世襲化が生まれる

- 不平等の最終項において、もっとも強い者の法だけに帰着するという新しい自然状態が生まれるが、これは純粋の自然状態ではない

ここまでのルソーの主張は、不平等が始まった起点を狩猟採集生活だと言っている点や、「契約」という言葉を盛んに使っている点には引っかかるものの、本稿の第3章と第4章で見てきた内容と一致する部分も多く、特に自尊心に着目している点は注目に値する。そして、社会が階層化し、国と王が誕生した1万年ほど前の様子をかなり的確に描写していると思う。すでに第4章を読んできた読者は、これらの原因は進化によって獲得されたヒトの形質の「誤作動」だということを知っている。

ここまではすんなりと納得できるのだが、問題はその後に書かれた『社会契約論』である。ルソーは、不平等のない状態を実現し、真に人間らしく生きることができるようにするためにはどうしたらいいかを、『社会契約論』のなかで次のように述べている(Rousseau,2013)。なお、これをまとめるにあたって、中里良二著『ルソー(人と思想14)』も参考にしている(中里,1969)。

- 人間は生来自由であるが、社会状態の人間にもはや自由はなく、自由になるためには社会を廃するか、もしくは何らかの方法でそれを正しいものにするかである

- 社会が存続し続けるためには、障害の力に勝つことができる力の総和を、集合することによってつくり、ただ一つの動力によってそれを動かし、そして、一致してその力を動かす以外に方法はない。そのためには、各人の自由を共同体に譲渡する社会契約をせざるを得ない

- 社会において、各個人が自由を譲渡するのは、その有用性のためであり、自らに役立つ場合である(ルソーは、合意に基づく自由の譲渡による社会の成立に、理想の国家の基礎を求めている)

- 社会契約は、政治機関の手段と活動を作り出し、市民的な参加を合法的なものにする唯一の条件であり、それによってわれわれはかえって真に市民的な自由、もしくは社会的自由を得ることができる

- 社会契約以前の自然状態における人間は本能に従って行動したが、社会的人間は理性に従って行為する(社会契約によって人間が失うものは自然的自由で、社会契約によって人間が得るものは市民的自由である)

- 「一般意志」は、「特殊意志」とも「全体意志」とも区別されなければならない → 一般意志はただ共通の利益だけを考慮する。全体意志は個人の利益だけを考慮し、それは、個人の意志(特殊意志)の総和でしかない

- 一般意志とは、互いに対立して否定し合う、もっとも多いものと、もっとも少ないものを特殊意志の中から差し引くと、その差し引きの総和として残るもの=全体意志の中から、それぞれの特殊な差異を引けば、そこに残る共通なものが一般意志であり、これは普遍的な主体、すなわち人民の意志である

- 意志を一般化するものは、投票の数ではなく、それを一致させる共通の利害である。一般意志は、それが個人的な一定の対象に向けられるとき、その本来の公正さを失ってしまう

以上が、ルソーの社会契約論の概要であるが、私は次の3点において強い違和感を覚える。

- 障害に打ち勝つためには「力の総和を、集合することによってつくり、ただ一つの動力によってそれを動かし、そして、一致してその力を動かす以外に方法はない」というのは根本的間違っている。互いに独立した主体の間で交わされる相互依存的な力によって障害が解消される可能性が十分にある(それが本提案第三部のテーマ)

- すべては神との約束から始まっていると考える一神教の信者(ルソーもキリスト教徒)は「契約」という概念をしきりに使うが、人々が自分たちの意志で契約を交わしたという具体的な史実はどこにもない。一神教が契約にこだわる本当の理由は、それによって自らの所有権を強化したい人達の思惑からである。実際には、もっとなし崩し的に為政者の権力を認めざるを得ない状況になったのが過去の歴史であり(4.4、4.9、4.10などを参照)、それは現在でも同じである

- 社会のなかにたった一つの共通の意志(=一般意志)が存在するというのは本質的に間違っており、むしろ、多様な特殊意志のそれぞれが尊重される方向を目指すべきで、それが真に自由な社会の姿である

8.3 正統性を持った権力など存在しない

5.5で述べたように、ドラッカーは「社会というものは、一人ひとりの人間に対して『位置』と『役割』を与え、重要な社会権力が『正統性』をもちえなければ機能しない」を言っている。私は、前半部分はその通りだと思うが、後半部分には納得がいかない。